В этом году фестиваль собрал 20000 гостей, объединил 10 площадок, представил 35 ведущих российских издательств и провёл 77 событий за два дня.

Программу украсили выступления ярких хэдлайнеров : журналист Дмитрий Ищенко представил размышления о путешествиях переходного возраста; писатель Владислав Отрошенко, лауреат премии Правительства России, провел дискуссию о взаимоотношениях писателя с пространством искусственного интеллекта; литературовед и издатель Елена Шубина представила совместный проект с Музеем транспорта Москвы; музыковед Фёдор Софронов погрузил гостей в музыкальную историю дачной культуры. Особенным событием стало онлайн-включение из Италии с доктором Изабеллой Далла Раджионе, президентом фонда «Садовая археология», которая представила проект исследования русских садов писателей и художников.

Особенность программы этого года — содержательные партнёрства, которые позволили создать многоголосую культурную палитру. Музей транспорта Москвы представил специальную детскую программу в ретроавтобусе. Arzamas.academy оживил звучание дачной эпохи с помощью разговора у патефона, а фестиваль «Сказочные странствия» погрузил семьи в интерактивные квесты среди стен Коломенского кремля. Каждый партнёр привнёс свою уникальную партию в общую симфонию фестиваля.

Наталья Никитина, креативный продюсер фестиваля и генеральный директор АНО «Коломенский Посад» подчеркивает: «Сентябрь навеки “обручен” со словом НОВЫЙ. Новый Год по старому стилю, новый деловой сезон, новый учебный год, новый урожай. И наш фестиваль очень созвучен этому ритму. Каждый раз он привносит новое дыхание в жизнь города и становится инструментом выращивания будущего. Будь то новый адрес, новое предложение на культурной карте, новый исторический сорт хлеба или маршрут. Мы радуемся, когда новое приживается, переходит из проектного режима и остается с городом навсегда. Главный залог — с любовью соединять несоединимое, чтобы удивлять, радовать и влюблять в Коломну».

Кураторский подход фестиваля сознательно избегает деления на «высокое» и «низкое» искусство. Организаторы убеждены, что современный зритель готов к сложным культурным маршрутам, где открытие рождается на стыке жанров и эпох, поэтому фестиваль сочетает беби-театр и дискуссии о Гоголе, клавесинный концерт и «Городской обед» с добрососедскими посиделками за одним большим столом во дворе.

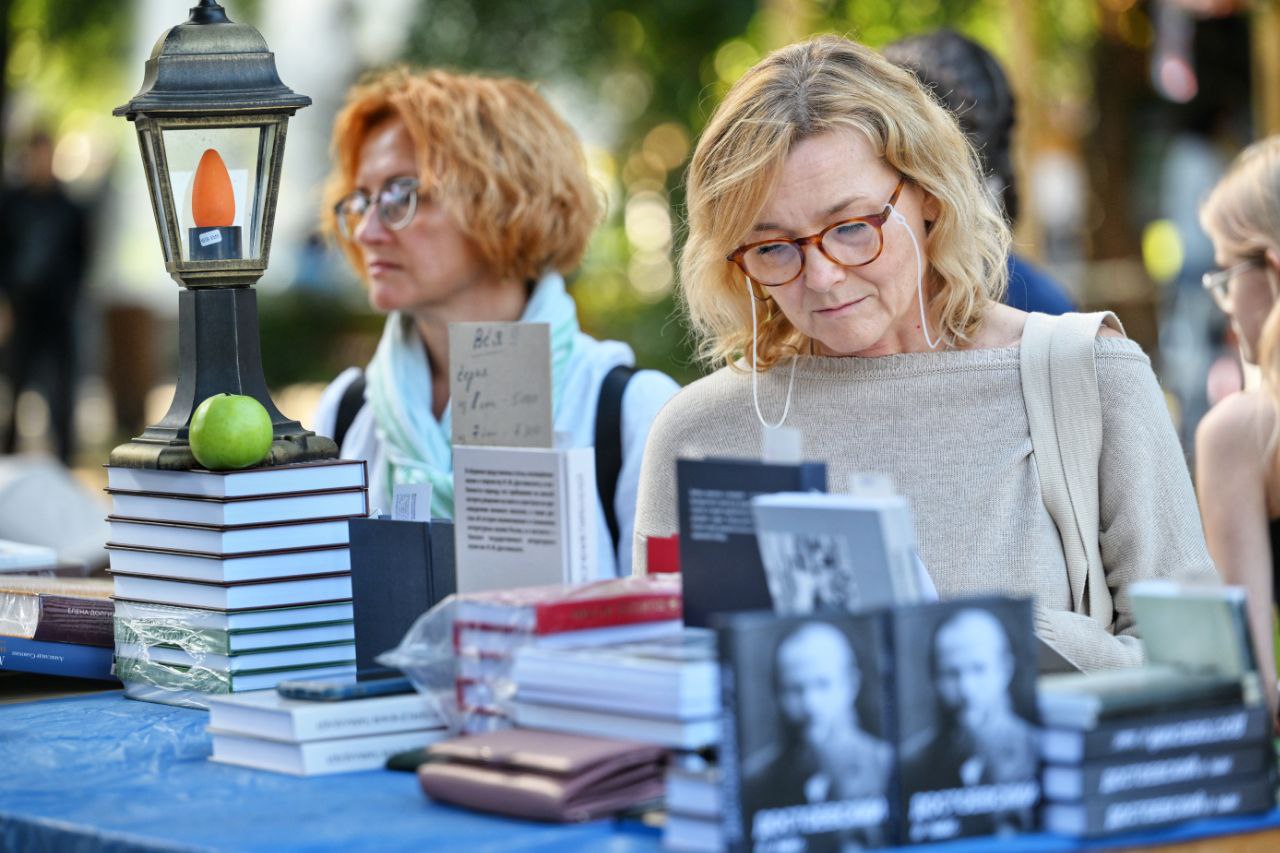

Программа «Яблок в Коломне» предлагала гостям собрать корзину своих впечатлений из неожиданных сочетаний. В Сквере имени Зайцева развернулись книжный и детский маркеты, слоуфуд-павильоны и уединённые уголки для чтения. На главной сцене зрители увидели беби-спектакль «Шёпот кастрюль» и квартирник «Хочу на дачу!», услышали дискуссии о дорогах, которые мы выбираем, и совершили воображаемое путешествие по маршруту «Москва – Коломна».

Садовый павильон собрал исследователей садов России и Италии, лекции о Льюисе Кэрролле и Куприне, дегустации и мастер-классы по фруктовым заготовкам. «Библиотека наследия» предложила участникам совершить путешествие во времени и в пространстве через наследие, павильон «Другие Коломны» пригласил к сотворчеству вместе с художниками – резидентами музея «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», а площадка Фонда друзей Коломны стала местом соучастия в проекте восстановления исторического свечного завода.

Екатерина Ойнас, креативный продюсер фестиваля отмечает: «Наш принцип — соединять, казалось бы, несоединимое. Мы не боимся эклектики, потому что именно на стыке — литературы и технологий, гастрономии и садовой археологии — рождаются самые искренние и живые смыслы . Фестиваль давно перерос в круг единомышленников: художники, приехавшие на резиденцию, возвращаются и становятся соучастниками наших долгосрочных проектов. Для нас важно, чтобы после фестиваля оставались не только эмоции, но и артефакты: будь то книга итальянского исследователя о русских садах или реальный Свечной завод, который мы сначала “нарисуем” вместе. Это и есть та самая материализация смыслов».

Фестиваль сознательно сохраняет соразмерность исторической территории, на которой проходит. Коломна — не просто фон для фестиваля, а его полноценный соавтор. Исторический контекст города, его мифология и современная жизнь напрямую влияют на выбор тем и форматов. Фестиваль — это способ вести диалог с городом, а не просто использовать его для площадки.

«В этом году фестиваль стал более камерным, но от этого не менее насыщенным. 10 площадок, 35 ведущих российских издательств, более 70 событий — это та критическая масса, которая позволяет сохранить уютную, почти домашнюю атмосферу “Яблок в Коломне”, но при этом предложить гостю настоящее путешествие по мирам литературы, истории и современного искусства», — отмечает директор фестиваля Дарья Салмина.

«Яблоки в Коломне» остаётся одним из немногих фестивалей, которые сочетает камерность и масштаб, традицию и эксперимент, локальное наследие и новые культурные смыслы. Несмотря на впечатляющие цифры, команда музейного кластера «Коломенский посад» считает главной ценностью фестиваля его способность пробуждать творческую энергию и объединять сообщество людей, для которых Коломна становится пространством для жизни и самореализации. Именно эта энергия служит топливом для смелых проектов и новых инициатив.

Организатор фестиваля — Центр познавательного туризма «Коломенский посад» при поддержке администрации городского округа Коломна и Фонда друзей Коломны.

Партнëры фестиваля: Музей транспорта Москвы, проект Arzamas.academy, Центр социальных инноваций в сфере культуры «Библиотека наследия», отель «40-й меридиан», Коломенская централизованная библиотечная система «Библиотеки Коломны», гостиница «Гражданка», «Коломенский трамвай желаний».

Информационные партнëры: книжный рекомендательный сервис Лайвлиб, интернет-портал Еда.ру, проект Seasons Project, электронный журнал In/Ex, телеграм-канал «Где там жить?», телеканал 360, Агентство социальной информации (АСИ), интернет-издание МЕЛ, сайт для заботливых родителей ОСД.ру, «Афиша Коломна».

https://kolomnapples.ru | #ЯблокиВКоломне2025

https://vk.com/kolomnaapples

https://t.me/kolomnaapples

Контакты для СМИ: Оксана Власова, +7 926 203 31 47 | pr@kolomnaposad.ru