ПОБЕДИТЕЛИ

Международного грантового конкурса проектов визуального искусства и литературы

АРТКОММУНАЛКА 2026–2027

Победители в номинации «Современные визуальные искусства»

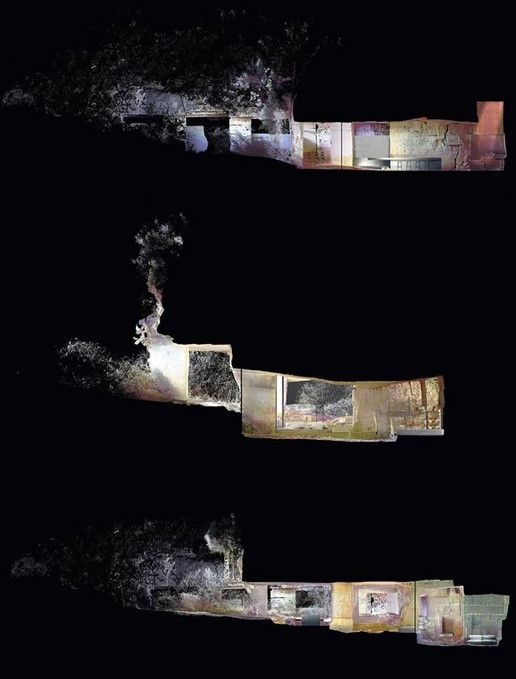

Любовь Калашникова, «Деревянное коллективное»

Проект предполагает исследование старинных деревянных домов, сохранившихся в Коломне. Особый интерес представляет осмысление превращения деревянной усадьбы Ананьиных (1815) в музей. Здесь важно сохранение фасада — при обнулении пространства внутри (белого куба) для представления философии органического русского авангарда. Помимо этого планируется исследовательский визит в функционирующий жилой деревянный дом. Цель — документирование изменений внутреннего убранства. До настоящего момента в своей практике я рассматривала деревянные поверхности исключительно снаружи. Проект ставит вопрос о том, что мы потеряли, отказавшись от многовековой традиции сосуществования с деревянными поверхностями.

Обдумывая тему года, я восприняла её как сигнал к переменам… Вместе с процессами стандартизации и унификации индустриализации, а теперь и цифровизации, забыты нематериальные связи с землёй, местностью и растениями, её населяющими. История искусства состоит из нарушений, и моё нарушение заключается в асимметричном интересе к слоям времени, незаслуженно забытым или отброшенным.

Визуальная реализация проекта возможна в нескольких вариантах: серия графических работ и/или модульная инсталляция живописи в выставочном пространстве музея.

Дамир Дзансолов, «У Христа за пазухой»

Графический роман о жизни Салихи Идиятовны Раджабовой (далее просто — Халися-аби) — татарки-мусульманки, родившейся в 1926 году в Коломне, чьё детство и юность прошли в Богоявленском Старо-Голутвине мужском монастыре, превращённом большевиками в 1920–1930-е годы в коммунальное общежитие для рабочих Коломенского паровозостроительного завода. Халися-аби оставила воспоминания, сейчас она проживает в Душанбе.

Я нарисую комикс о детстве и юности Халиси-аби, прошедших в Старо-Голутвине монастыре, до её ухода на фронт в 1941 году. Мусульмане (преимущественно коломенские татары) и православные христиане (преимущественно русские) жили в монастыре, по словам героини, дружно и в равенстве, которых так не хватает современным людям.

Работая с устной историей, я сталкиваюсь со спецификой работы памяти 99-летней женщины. Комикс — лучший формат для передачи воспоминаний героини — фрагментированного медиума передачи исторических сведений, — который к тому же хорошо отражает нелинейное восприятие времени, характерное для мусульманской культуры.

Саша Кочеткова, «Пути наследования»

Я выросла в Коломне. Мои бабушка и дедушка работали на Коломенском тепловозостроительном заводе. Дом, в котором росла моя мама, а потом я, является для меня местом силы, куда я приезжаю со своей семьёй. Этот дом, семейные истории и сам город, наполненный воспоминаниями, представляют собой мою персональную базу данных. Эта модель сохранения и передачи памяти, где живое взаимодействие поколений образует невидимую сеть связей и создаёт своего рода «семейный ИИ», существовавший задолго до цифровой эпохи.

Проект, который я планирую реализовать во время резиденции, — это цифровое пространство воспоминаний. Работа переосмысляет понятия семьи, памяти и наследования в эпоху цифровых реальностей и искусственного интеллекта.

Моя практика включает сбор и анализ документальных материалов и их пересказ с помощью цифрового языка. Я создам маршрут, который будет существовать в двух состояниях: игрового цифрового и реального физического, — а также скульптурные объекты и инсталляцию с изображениями.

Настя Жегал, «Трапеза»

Что, если сдвинуть роль чужака и гостя, которым и является странствующий художник, и превратить его во временного гостеприимного хозяина? В центре внимания — тема комменсальности и социального потребления продовольствия с точки зрения символического и биологического существования.

В рамках резиденции планирую провести совместные трапезы с местными жителями.

Буду выстраивать базу для взаимодействия, а также своеобразные визуальные и пищевые маяки, например, выбор основного блюда, времени дня, сервировки стола, скульптуры или графики, встроенных в пространство.

На основе этих встреч, а также моего исследования города будет создана финальная инсталляция.

Юля Староверова, «Маршрут перестроен»

В проекте я буду узнавать Коломну через рассказы местных жителей и составлять свою карту города. Карту, в которой не важна достоверность, социальная и историческая значимость объектов. Но важна связь с местом через эмоциональное проживание.

Во время резиденции буду экспериментировать с тканями, передающими трансформацию в пространстве и наслоение изображений, а также с биопластиком, включающим растительные элементы местного ландшафта, создам зин-объекты и объекты «коконы», как дома воспоминаний, обретающих новые контуры в рассказах.

Победители в номинации «Современная поэзия, проза и драматургия»

Мила Нишатова, «375 знаков, включая пробелы»

Серия ридингов нарочито деконструированного, спутанного текста, поэзии пустот.

Сталкиваясь с разорванными текстами, перетасованными знаками, мы не изменяем логике восприятия и наблюдаем, куда ведёт искренняя попытка осмыслить бессвязный текст, реабилитировать его и апологировать через поэтическую традицию, где фрагментарность уже имеет легитимность.

Работа исследует границы понимания и то, как культурные практики (например, ридинг-группы) превращают фрагментарное в объект интерпретации, вместо того чтобы позволить ему остаться неопределённым. Что можно экстраполировать и на общую картину мира.

Второй важный аспект работы — интерпретации как машинерия аберрации, обращающая информационный капитал в ширящееся поле разорванных смыслов.

Екатерина Златорунская, «Общество анонимных патефонов»

В Коломне с 1933 года действовал завод по производству патефонов. В 1941 году его закрыли и не возобновляли. В 2017 открылся музей патефонов.

Патефон — замолкнувший свидетель времени, обречённый пересказывать одну и ту же историю с одними и теми же интонациями. Так устроена память пожилых людей. Выборочность мемуаров.

Мне бы хотелось понять время коломенских патефонов и написать от их имени историю не прошлого, а настоящего — через голоса посетителей и работников музея — как они живут и что видят сейчас.

Форма проекта: пьеса, где действующие лица — люди, время, патефоны.

К воплощению пьесы я хочу привлечь своего соавтора режиссёра.

В конце резиденции я бы показала готовый спектакль с участием жителей и профессиональных актёров Коломны.

Виталий Нуриев, Анн Кольдефи-Фокар (Москва — Париж), «Ранняя короткая проза Бориса Пильняка как стилистический ключ к переводу романа Андре Шамсона «Ру-бандит»»

Литературный проект нацелен на создание статьи, где будет отражён переводческий опыт поиска стилистических пересечений в русской и французской литературе на примере раннего творчества писателя Бориса Пильняка. Известно, что Пильняк провёл в Коломне один из самых плодотворных периодов своей жизни с 1913 по 1924 год.

В 2024 году издательство Nouveaux Angles выпустило перевод романа классика французской литературы Андре Шамсона «Ру-бандит». Написанный в 1925 г. на основе реальных событий, роман погружает читателя в жизнь горной деревушки на юге Франции в начале ХХ в. Главный редактор издательства Анн Кольдефи-Фокар, известнейшая французская переводчица (переводила Анненкова, Бунина, Гоголя, Достоевского, Пильняка, Сорокина и др.) обратилась к Виталию Нуриеву с просьбой отредактировать русский перевод романа. Это оказалась масштабная работа, которая, помимо всего прочего, предполагала поиск сопоставимых стилистических образцов в отечественной литературе, каковыми стали ранние рассказы Бориса Пильняка.

Планируется пригласить в Коломну Анн Кольдефи-Фокар, которая защитила в Сорбонне диссертацию «Борис Пильняк и организация хаоса», перевела на французский ряд произведений писателя и является признанным знатоком его творчества. Во время резиденции в Коломне Анн Кольдефи-Фокар будет переводить на французский рассказ Пильняка «Ледоход» (1924 г.), обсуждая его документальную основу и проясняя в дискуссии с Виталием Нуриевым серые зоны текста, которые не поддаются чёткой интерпретации. Французский перевод — результат этого пребывания в Коломне — планируется к публикации в каталоге Арткоммуналки.