арт-резиденция, 1 – 30 мая 2021

Время, проведённое в резиденции – первой резиденции 2021 года, – художница посвятила изучению историй игрушек, живущих вместе с людьми всех возрастов.

Жанр её проекта «Игрушечная Коломна», воплощённого в мультимедийную инсталляцию, вполне определим как «социальная пластика». Здесь представлены вполне определённые техники: роспись по ткани, акварельные работы, сорокаминутный видеофильм.

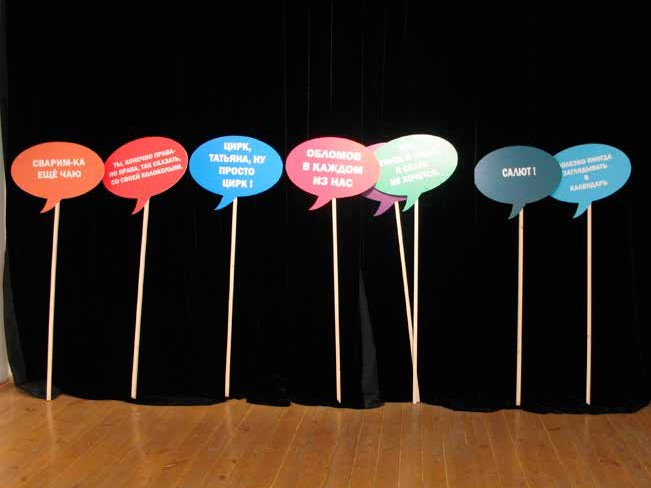

Но за ними кроется главное: через общение с «большими и маленькими» друзьями кукол, ёжиков и карликовых акул раскрылись вдруг истории человеческие, сокровенные чувства и желания. Оказалось, рассказывать о них гораздо проще и доверительнее именно через игру. Ведь в «игрушечных» историях реальное легко сочетается с фантазийным – как в сказке. И, как в любой сказке, здесь есть и творческая – художественная – импровизация и свобода, и детская вера в то, что злой волк должен быть повержен, и более взрослые «моральные дилеммы» с венчающим их (как бы шуточным) выводом: «а друга нельзя есть!».

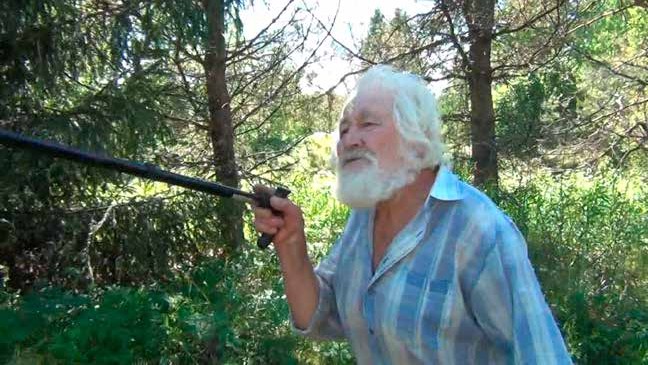

Художница часто практикует общение с игрушечными персонажами. Её коломенское путешествие началось с Домашней Одиссеи – проекта, возникшего из семейного ритуала бесед с плюшевыми животными. Муж художницы Антти Кукконен сохранил любимые игрушки, оставшиеся в его доме с детства. Про каждого героя он знает всё – повадки, биографию, политические убеждения. Сценки, которые разыгрывает Антти и Алёна, ближе к срежиссированным спектаклям, чем к детской игре, но и в их практике происходящие понарошку разговоры с плюшевым сообществом действуют на самом деле, превращая простые домашние события, будь то приготовление рыбного супа или диванный отдых, в пространство для дискуссий о беспокоящей социально-политической обстановке.

И вот через созданное уже художницей «игровое поле» возникает вполне реальное поле человеческих ценностей и «нежностей», поле внутренних мотиваций, близких «тебе и мне», а значит – и многим…

Особо надо отметить упомянутую роспись по ткани, которая как бы соединяет весь проект воедино: взятый за основу исторический коломенский текстильный узор наполняется сюжетами «игрушечного» проекта, кукольными персонажами и связанными с ними тайнами и грёзами. Сюда перенеслись и многочисленные этюды, живописные зарисовки, сделанные Алёной в «кукольном доме» на Посадской Маргариты Травкиной.

Можно сказать, это «социальная ткань», которую можно увидеть воочию и даже потрогать.

Об авторе

Алёна Терешко окончила в 2013 году Санкт-Петербургскую Государственную художественно-промышленную академию им. Штиглица (факультет монументального искусства, специальность «Монументальная живопись») и Про Арте Школа молодого художника, Санкт-Петербург.

Автор запоминающихся видеоработ и перформансов, регулярная участница выставок в коридоре петербургского арт-центра «Борей» и Международного кинофестиваля короткометражного кино в Оберхаузене.

Лауреат премии им. Сергея Курёхина 2017 года в номинации «Лучший медиа-объект».

См. ещё: journal.masters-project.ru