Конкурс организован музеем-резиденцией «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» и Автономной некоммерческой организацией «Коломенский посад».

Цель конкурса – поддержка наиболее радикальных и смелых творческих проектов, соответствующих духу и задачам развития современного искусства и литературы. В конкурсе приветствуются проекты, осмысляющие современность и наследие Коломны, а также вовлекающие в творческую работу местное сообщества и образовательные проекты.

Направления резиденции:

- Современные визуальные искусства. Арт-проекты, раскрывающие мир художника и предъявляющие художника городу и миру.

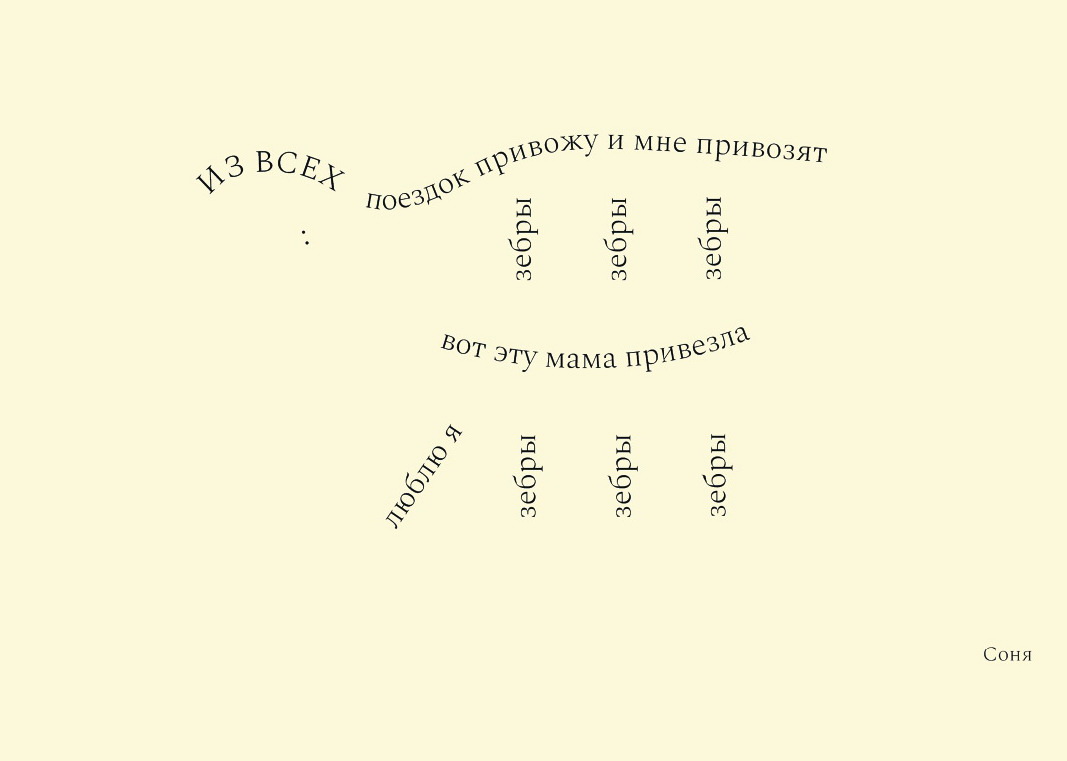

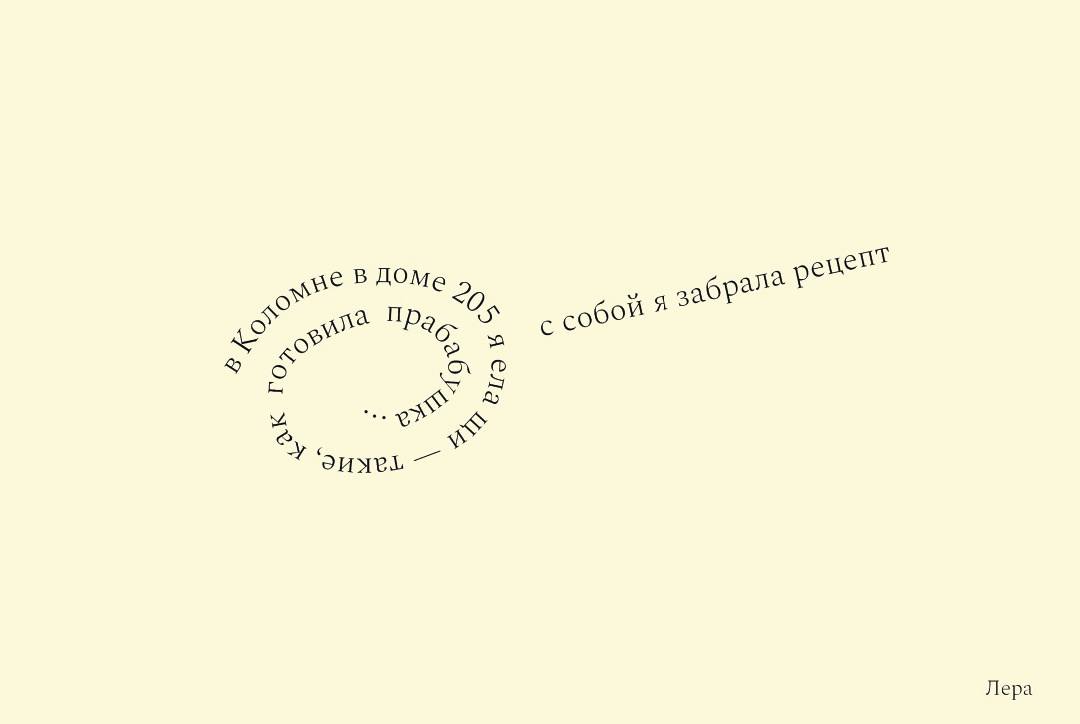

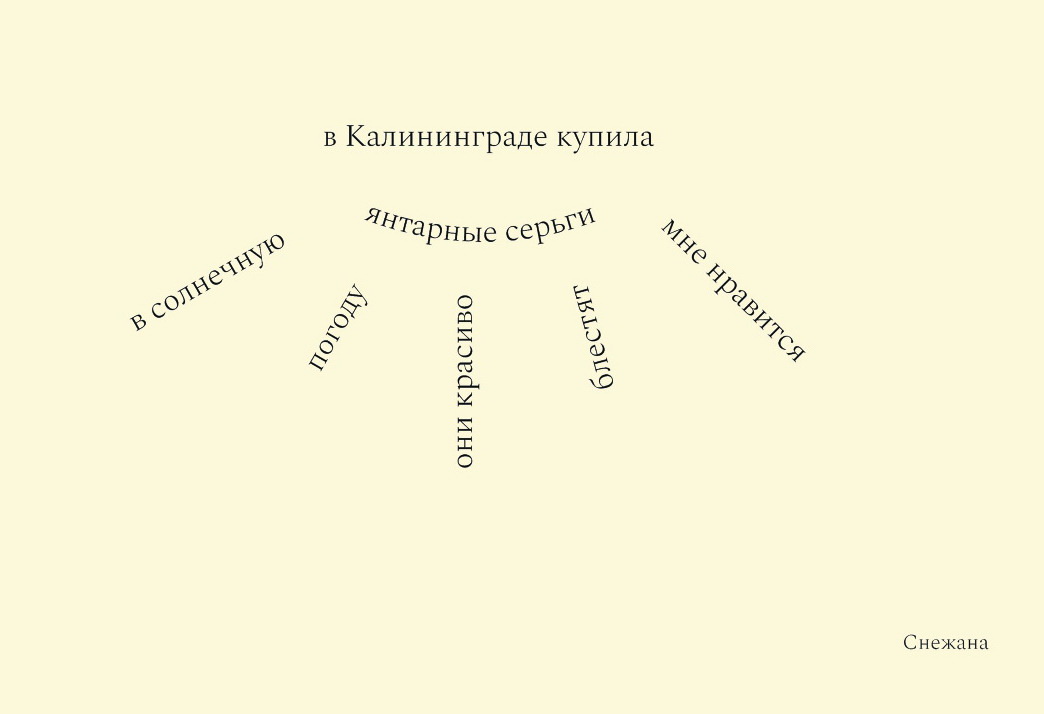

- Современная проза, поэзия и драматургия. Литрезиденция – лаборатория смыслов, «писательский кабинет» с возможностью живого общения. Результатом литературных проектов должны быть тексты на русском языке.

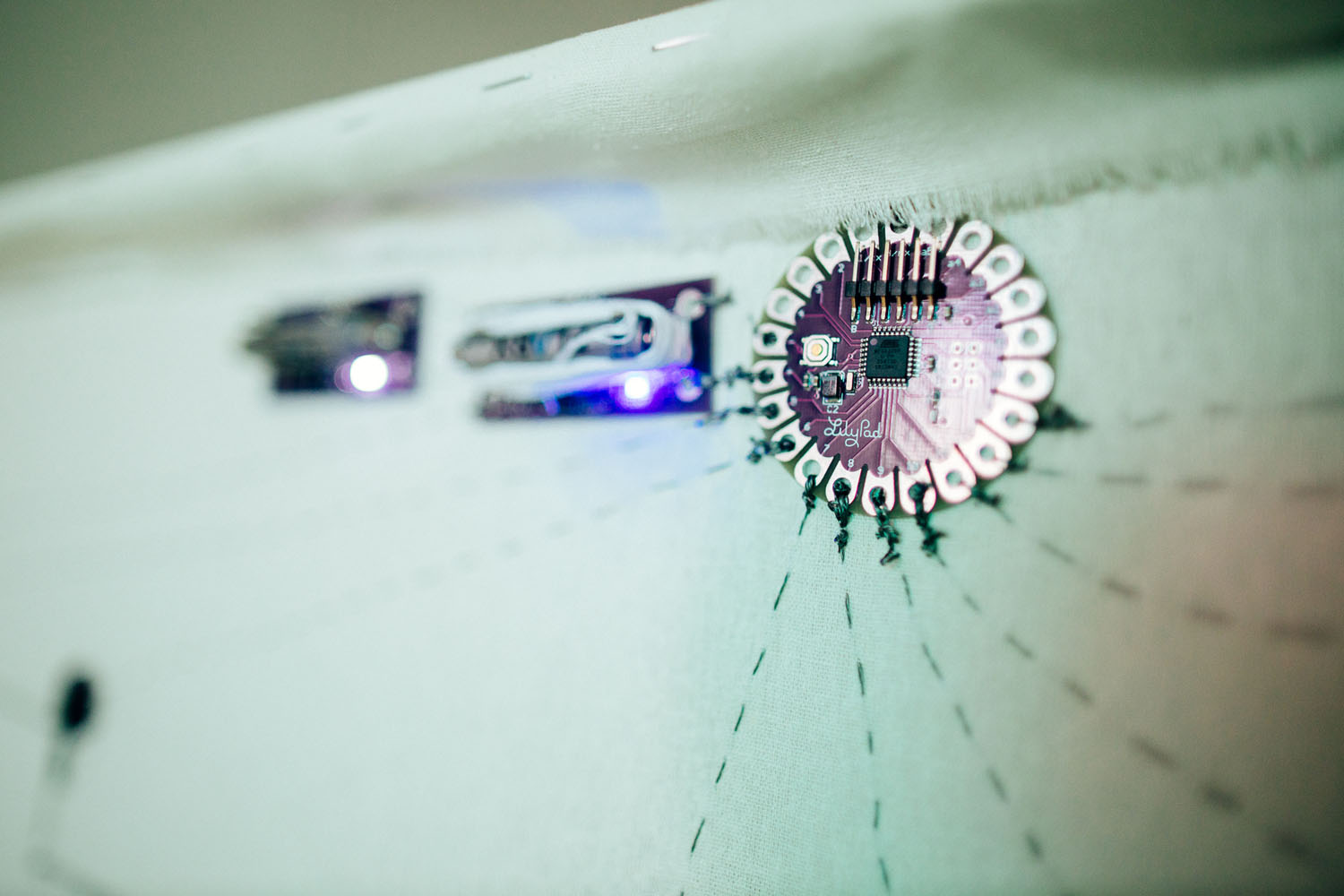

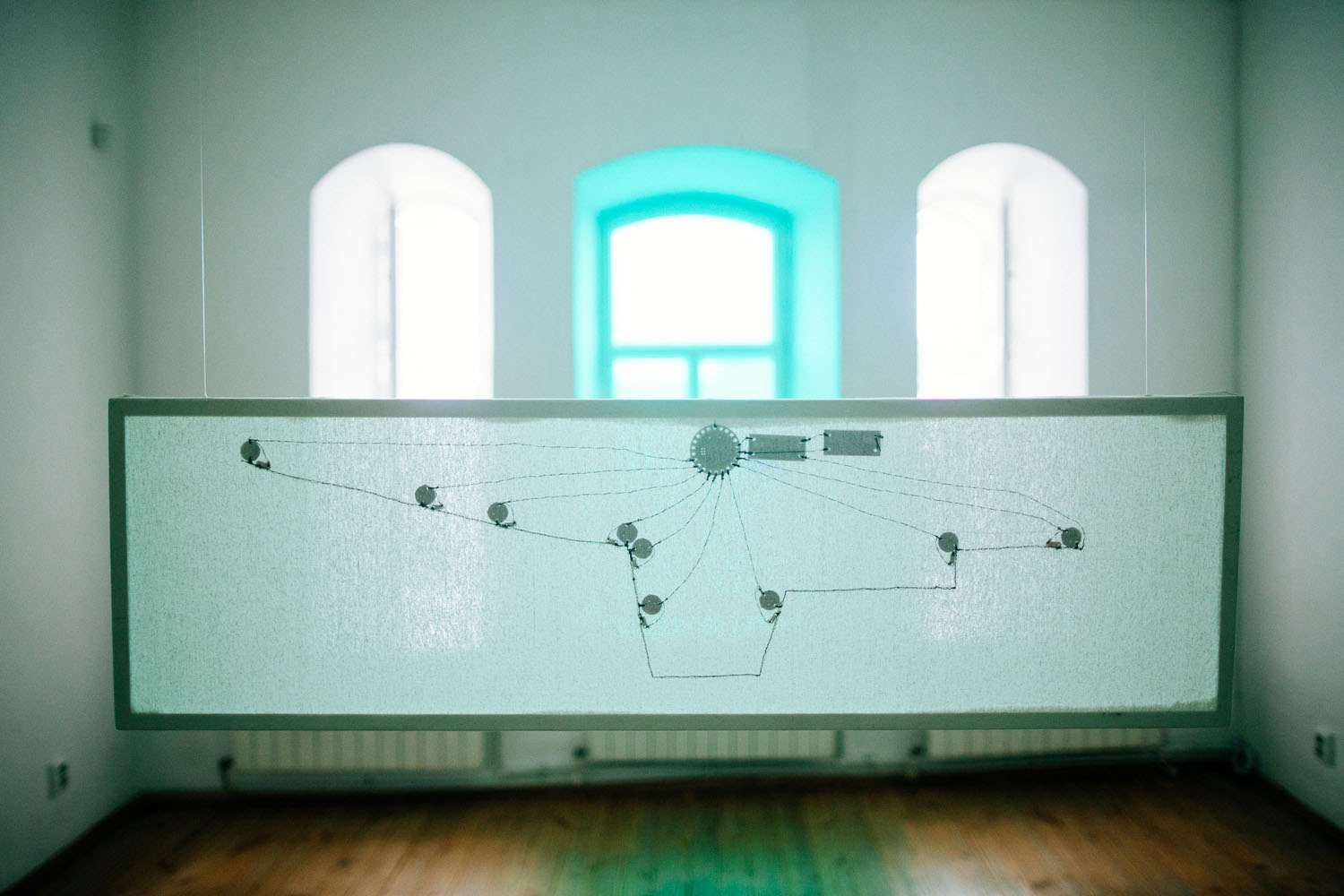

- Шёлк и ткачество. Актуальная тема для Коломны, связанная с проектом возрождения искусства коломенского шелкоткачества и осмысления «генома» текстильной Коломны средствами современного искусства и литературы.

По результатам рассмотрения конкурсных заявок Экспертный совет определил одиннадцать победителей, получивших право проживания и работы в арт-резиденции в 2023 и 2024 году и грант на реализацию проекта в Коломне.

В номинации «визуальное искусство»:

Данил Титов (Danil Danot), Красноярск, проект Work

Дарья Иукканен, Санкт-Петербург, проект Большая прогулка

Пётр Вяткин, Москва, постановка спектакля по пьесе Валерии Тёмкиной Лишние (вещи)

Александр Дубровский, Калининград, проект Коломнистика

Арт-группа НИИ СОБАЧЬИХ ДЕЛ (Ладная Лада, Росляков Константин), Тюмень, проект Текстурное присутствие

Александр Лаптев, Реутов, проект Эстампная прогулка

Екатерина Исаева, Москва, проект На распутье

Нина Бисярина, Екатеринбург, проект Бумажный аквариум

Дарья Григорьева, Арина Кузнецова, Анна Кувшинова, Москва, проект Сквозь историю

В номинации «литература»:

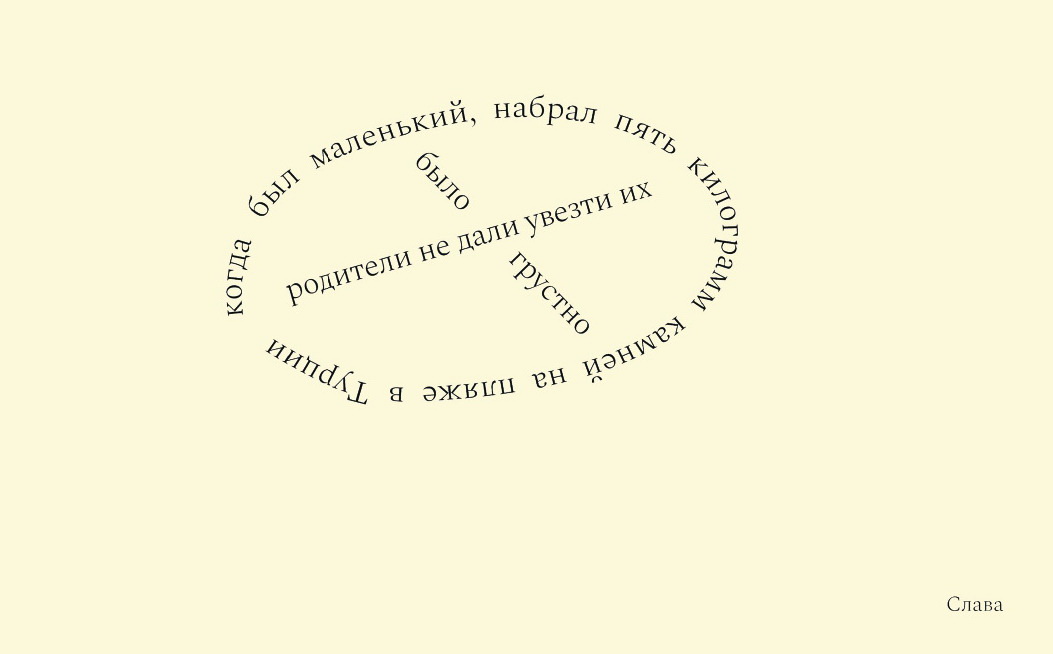

Евгений Больдт, Санкт-Петербург, проект ТЕКСТЫ ДЛЯ КОЛОМНЫ (И СЕБЯ)

Денис Осокин, Казань, проект СЕРГЕЕВЫ. ВЕСА И АИСТ

Поздравляем победителей!

В этом году поступили 120 заявок: 78 заявок на получение гранта арт-резиденции и 42 – на получение гранта литрезиденции.

Заявились авторы из 48 российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Арзамаса, Самары, Балашихи, Мурманска, Карачаевска, Красноярска, Минусинска, Хабаровска, Бронниц, Челябинска, Чебоксар, Рязани, Владивостока, Омска, Томска, Красногорска, Подольска, Перми, Соликамска и других.

Также поступили заявки и из других стран: Индия, США, Иран.

Мы благодарим всех авторов – художников и писателей, приславших заявки на наш конкурс.

О музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие»

«Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» — первая грантовая резиденция в России, основанная в 2011 году в Коломне. «Арткоммуналка» находится в составе музея, рассказывающего о советской Коломне 1960-х годов. Музей-резиденция — реконструкция коммунальной квартиры, расположенной в самом центре старой Коломны в доме, где в 1960-е годы располагался продуктовый магазин «Огонёк». В нём писатель Венедикт Ерофеев, автор знаменитой поэмы «Москва — Петушки», работал грузчиком в винном отделе, будучи студентом Коломенского пединститута. Признанный гений творческой свободы Веничка Ерофеев стал гением места.

Арт-резиденция и литрезиденция работают как открытая лаборатория и мастерская круглый год. Весь год здесь, сменяя друг друга, работают художники и писатели со всего мира. С 2011 года в Арткоммуналке работали более 80 художников и 30 литераторов. Результатом их творческих изысканий становится освоение новых границ визуального искусства и литературы, в том числе сопряжённое с различными формами интерпретации наследия и современности Коломны.

The results of the 10th Open International Grant Competition in Visual Art and Literature «ARTKOMMUNALKA 2023–2024» were announced on December 12, 2022.

The competition is organized by the Kolomna museum-residence «Artkommunalka. Erofeev and Others» and the autonomous non-commercial organization «Kolomna Old Merchant District».

The competition supports the boldest and most radical creative projects in keeping with the spirit and objectives of developing modern contemporary art and literature. Attention to the artistic interpretation of Kolomna’s modern life and heritage is welcome.

ARTIST-IN-RESIDENCE FOCUS

- Contemporary visual arts: art projects revealing the artist’s world and presenting the artist in their context.

- Modern prose, poetry and drama: the literature residence is a laboratory of meanings, a ‘writer’s study’ with the opportunity for communication with the public. The outcomes of the writing projects should be texts in Russian.

- Silk and weaving. A timely theme for Kolomna, connected with the launch of the project to revive the art of the Kolomna silk weaving, to interpret the ’genome’ of Kolomna textiles through contemporary art and creative writing.

The panel of experts selected eleven winners, who will live and work in our art residency 2023–2024. The artists will also be awarded a grant for bringing their projects to life in Kolomna.

Visual Arts:

1. Danil Titov (Danil Danot), Krasnoyarsk, Work project

2. Daria Iukkanen, Saint Petersburg, The Great Walk project

3. Pyotr Vyatkin, Moscow, staging of the play Unnecessary (things) by Valeria Temkina

4. Aleksandr Dubrovsky, Kaliningrad, Kolomnistika project

5. Art group NII Sobachikh Del (Lada Ladnaya, Konstantin Roslyakov), Tyumen, Texture Presence project

6. Aleksandr Laptev, Reutov, Printmaking Walk project

7. Ekaterina Isaeva, Moscow, At the Crossroads project

8. Nina Bisyarina, Ekaterinburg, A Paper Aquarium project

9. Daria Grigorieva, Arina Kuznetsova, Anna Kuvshinova, Moscow, Through History project

Literature:

1. Eugeny Boldt, Saint-Peterburg, Texts for Kolomna (and myself)

2. Denis Osokin, Kazan, The Sergeyevs. Vesa and Aist

Our sincere congratulations to the winners

This year we received 120 applications, 78 of them were for the artist-in-residence, 42 for the writer-in-residence.

Applications came from 48 cities of Russia – Moscow, Saint-Petersburg, Arzamas, Samara, Balashikha, Murmansk, Karachayevsk, Krasnoyarsk, Minusinsk, Khabarovsk, Bronnitsy, Chelyabinsk, Cheboksary, Ryazan, Vladivostok, Omsk, Tomsk, Krasnogorsk, Yekaterinburg, Podolsk, Perm, Kazan, Solikamsk and others.

We also received applications from India, the USA, and Iran.

We thank all the authors – artists and writers who sent their applications for the competition.

ABOUT THE MUSEUM RESIDENCE

The museum-residence «Artkommunalka. Erofeev and Others», founded in 2011, is the first residency grant program in Russia. It is a part of the museum that tells the story of Soviet Kolomna of the 1960s. The museum-residence is a reconstruction of a communal flat situated in the very center of old Kolomna in a building which housed the Ogonyok delicatessen the 1960s. There, in the wine section, the writer Venedikt Erofeev, the author of the poem “Moscow – Petushki”, worked as a laborer when he was a student of Kolomna Pedagogical Institute. ‘Venichka’ Erofeev, the recognized genius of creative freedom, has become genius loci.

Artkommunalka operates in the format of an open laboratory and workshop all year-round. Each year, artists and writers from Russia and abroad live and work here exploring new boundaries of visual art and literature, and presenting a variety of creative interpretations of the historical heritage and modern culture of Kolomna. Since 2011, more than 80 artists and 30 writers have worked at Artkommunalka.