Егор Ларичев:

«Надо, чтобы голос современного искусства в музее более ясно звучал»

Егор Ларичев, свободный куратор, коллекционер, экспозиционер, сооснователь и партнёр архитектурно-художественного холистического объединения (АХХА), жил и творил в Арткоммуналке в августе 2025-го. С нами он поделился замыслами своего проекта и взглядами на Арткоммуналку, на жизнь, на современное искусство и даже на гранёные стаканы.

Егор, расскажите о вашем проекте поподробнее.

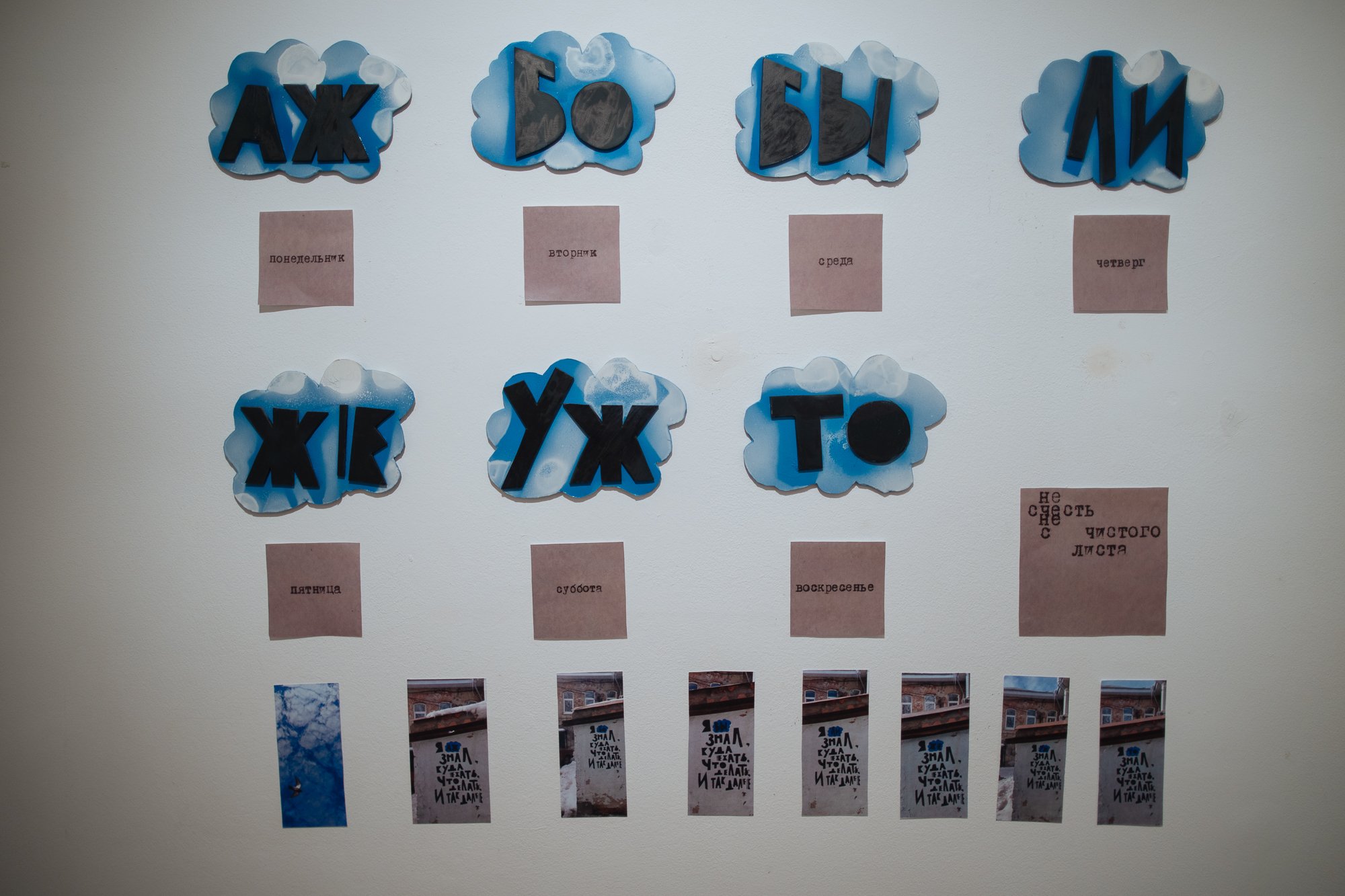

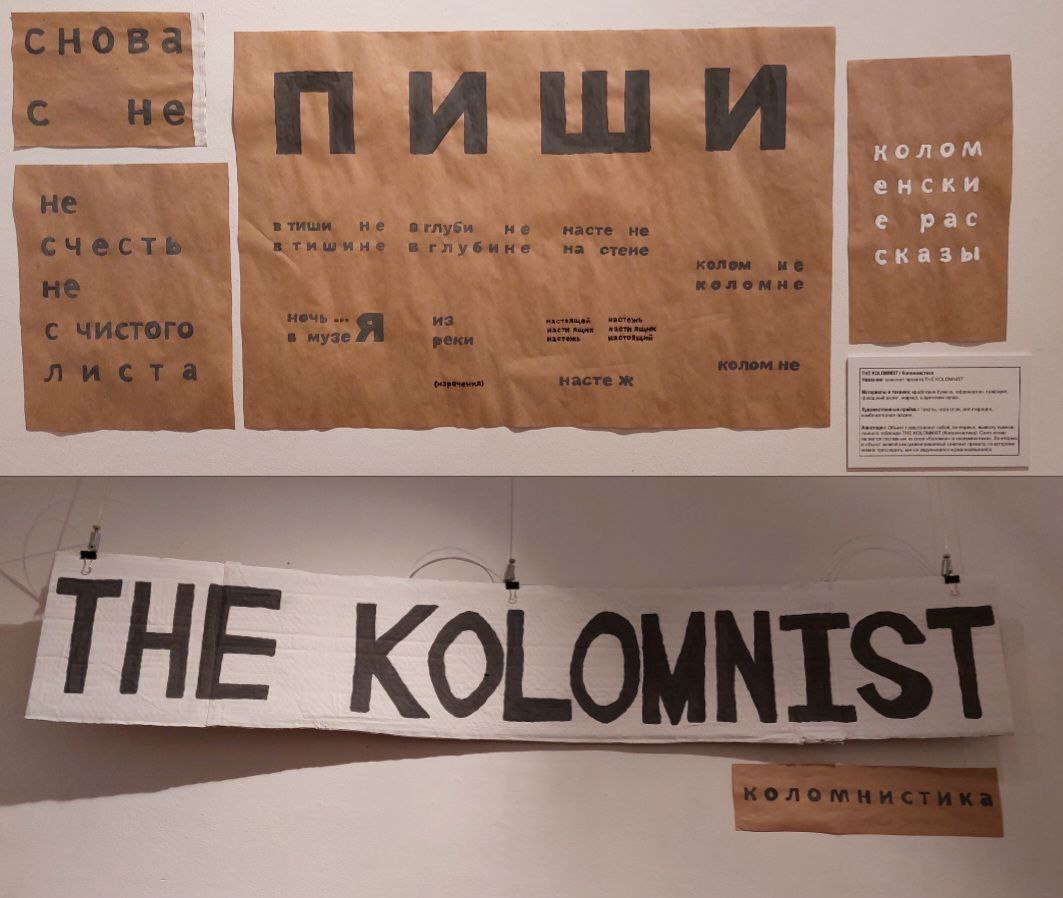

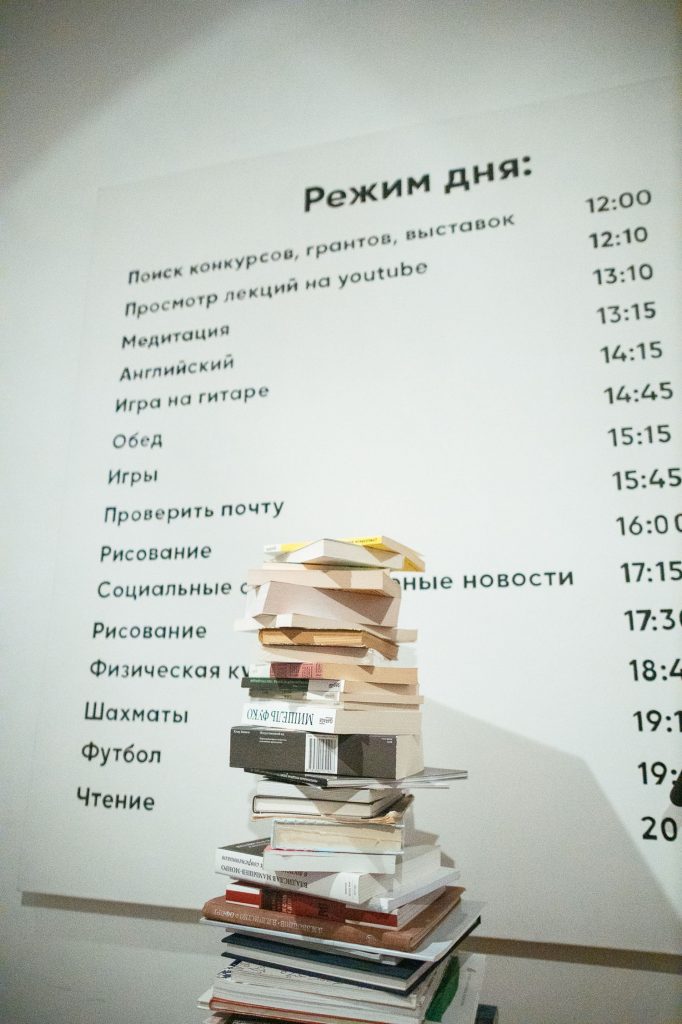

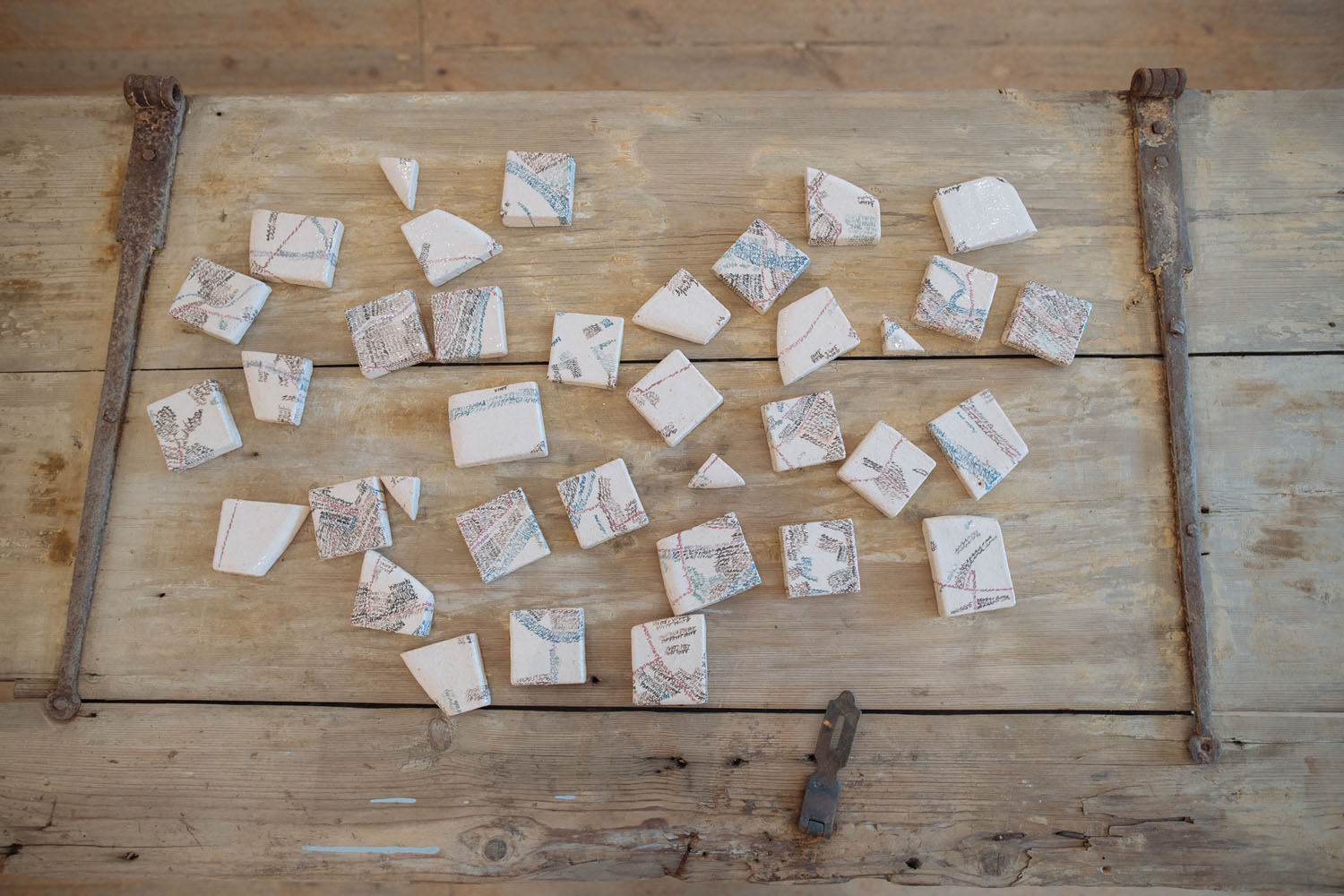

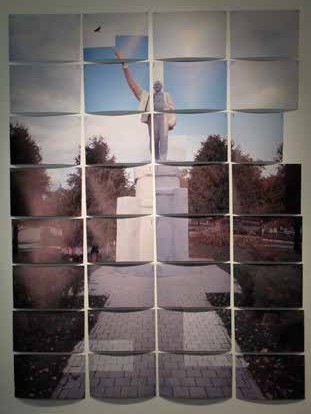

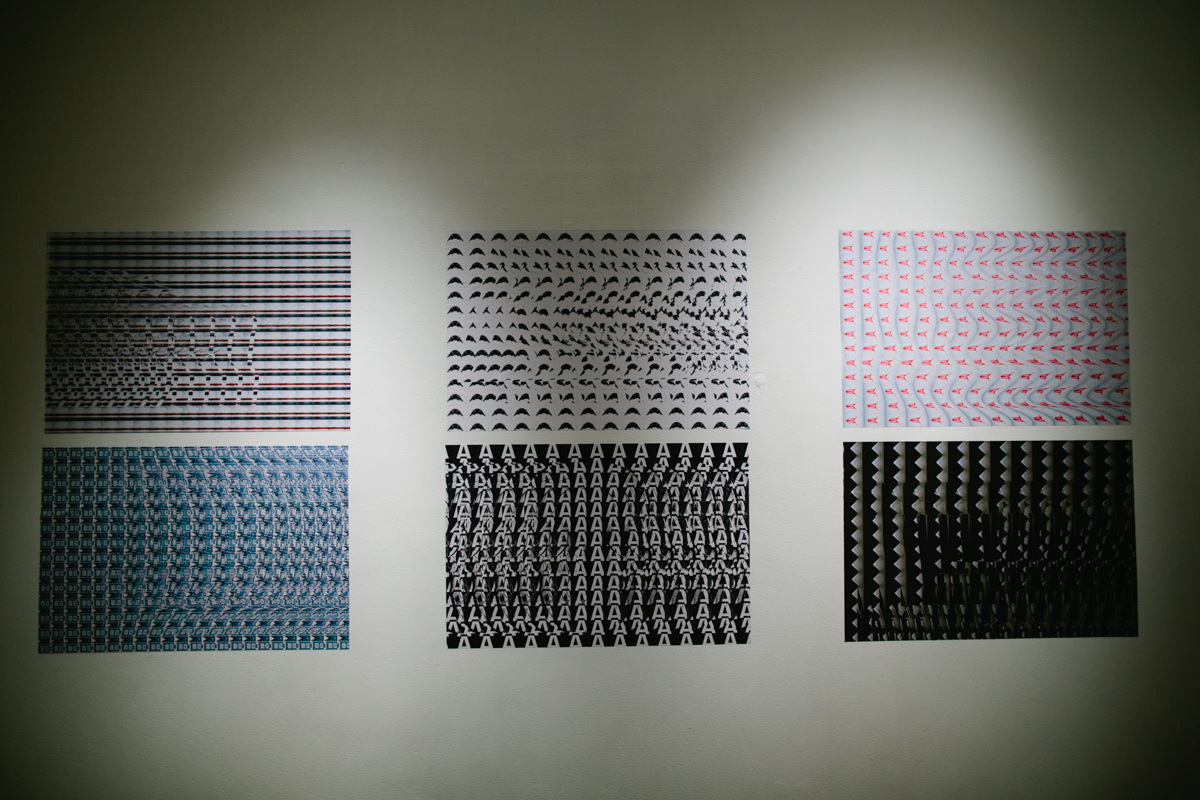

Арт-резиденция довольно давно существует, уже второй десяток лет, и принцип её функционирования связан со структурой, с архитектурой. Коллекция современного искусства, которая создаётся резидентами, остаётся здесь. Она занимает верхний регистр стен коммуналки и образует ещё один слой, кроме бытового, который добавляет музею содержания и позволяет всю эту ностальгическую историю про коммунальную квартиру базировать в современности. То есть не просто делает Арткоммуналку ностальгическим музеем, а живым местом производства культуры и постоянной рефлексии на то, что с нами сейчас происходит. Потому что современное искусство – разговор о современности и поиск языка, на котором можно о современности говорить, изобретение этого языка. Он не всегда понятен, может кому-то показаться странным, фраппирующим, но, в принципе, это всё об одном. И сейчас резиденция наполнилась: можно, конечно, искать какие-то местечки ещё, перевешивать картины, сдвигать, но уже становится понятно, что надо что-то с этим делать. Надо, прежде всего, глобально осмыслить пройдённый путь и понять, что есть то искусство, которое здесь осталось от резидентов. Вот у нас выросло дерево, есть у него ветви смысла какого-то – надо понять, что это за ветви, куда они растут, для чего… То есть надо понять, какое это всё имеет, в том числе, прагматический смысл.

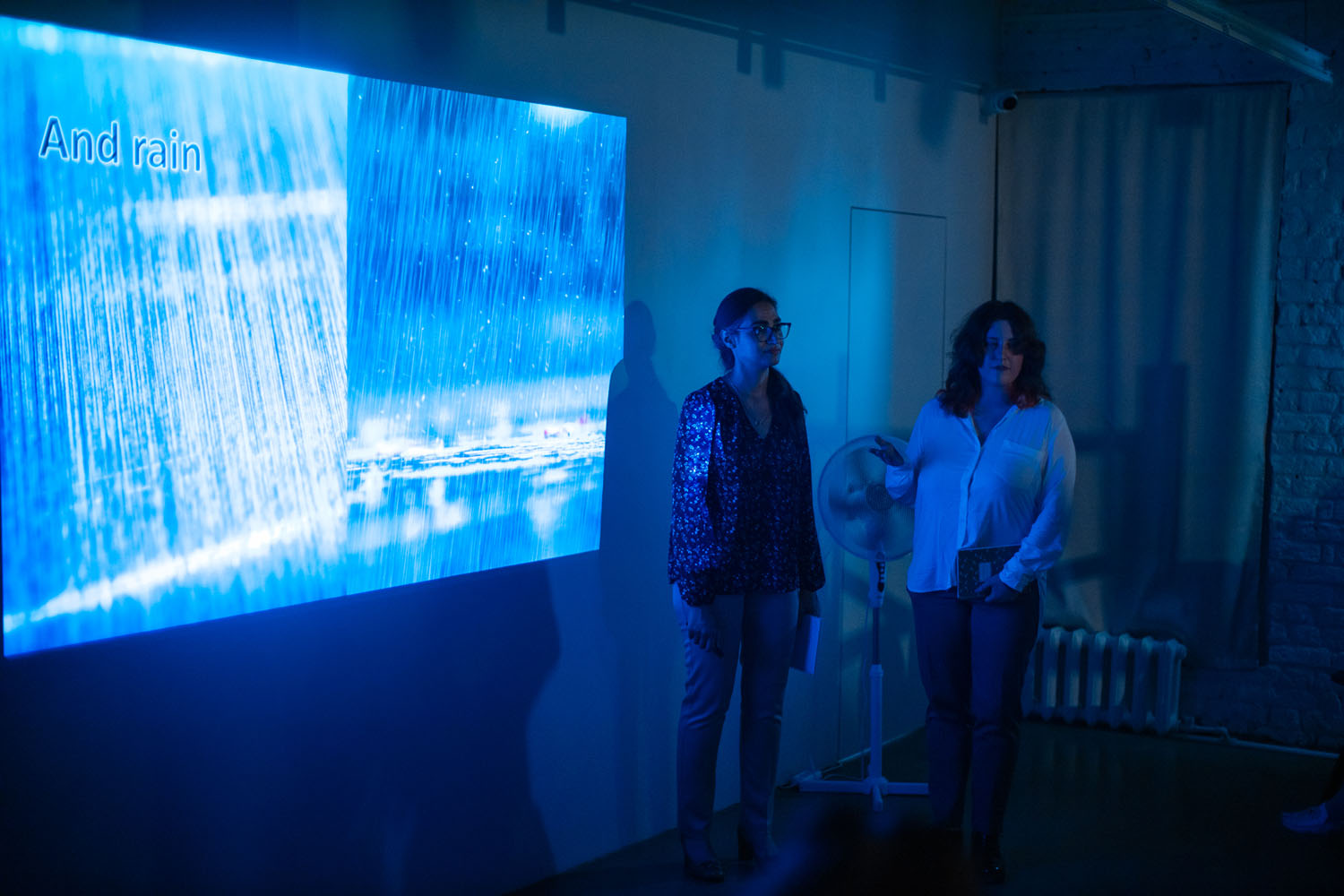

Наверное, надо про изначальную теорию и концепцию напомнить нашим читателям: помимо коммунальной квартиры в комплексе музея присутствует белый зал, который является реактором современного искусства, где происходят выставки художников-резидентов, попадая в который человек, на контрасте с коммунальным социальным, бытовым окружением, осознаёт более чётко современность за счёт контакта с современным искусством, которое только что здесь создано, которое только месяц назад появилось в Коломне.

Соответственно, у меня было несколько идей. Вот заполнилось картинами пространство, и нам надо понять, с одной стороны, чем оно заполнилось, с другой стороны, куда бечь далее. Моё исследование об этом. В нём есть два пласта. Один приземлённый – какие надо предпринять ходы, чтобы дальше могла резиденция функционировать.

Развиваться?..

Я под словом «развитие» вижу что-то большее. Развитие – это какое-то движение, а здесь попытка не скатиться в меморию общую: мы всё завесили, законсервировали – и дальше эта вещь неприкосновенна, мёртвая музейная экспозиция. Мне кажется, что это не совсем правильная позиция. Довольно мало людей понимают, что делать с выставкой после выставки. Вариант, когда 10% остаётся в резиденции, а остальное как-то рассеивается художником по миру, неплох: здесь есть точка, ты к ней привязываешься, а всё остальное куда-то разлетается. Это нормально в культуре, потому что крючок какой-то остался, информационный повод где-то зафиксировался – в интернете, в книгах и так далее.

«Коллекцию резиденции нужно отправить в резиденцию»

Вы нашли ответ вопрос, что делать с выставкой после выставки?

У меня есть гипотеза, по крайней мере. В каком-то смысле в этом цель моей работы – эту гипотезу высказать. Насколько она будет релевантной, как будет воспринята руководством Арткоммуналки – это следующий вопрос. Моя гипотеза подвержена профессиональным аберрациям, потому что я занимаюсь выставками и музеями, и мне интересна, с одной стороны, жизнь музея как организма. Я довольно давно уже в профессии, а ещё дольше интересуюсь музейной деятельностью, я искусствовед в анамнезе и лет 35 примерно осознанно наблюдаю за художественным процессом, который происходит вокруг меня, анализирую его – и у меня есть предположения по поводу того, что в каких-то локальных точках может произойти. Но это отдельный разговор, суть же заключается в том, что мне кажется, что коллекцию резиденции нужно отправить в резиденцию.

Как это?

Отправить куда-нибудь пожить, посуществовать отдельно от привычных стен! Это прикольно! Вот эти работы берутся и едут… куда-нибудь!

Куда?

В интересное место! Такое же, как Коломна. В Новый Иерусалим, в Питер, в Калининград… Но, вот что они там будут рассказывать, как они смогут представить Арткоммуналку – это для меня вопрос кураторски довольно важный. Поэтому сейчас я анализирую это всё.

Вы предлагали эту концепцию Арткоммуналке?

Предлагал. Но тут же надо в комплексе смотреть на вещи, потому что идея сделать выставку работ из Арткоммуналки где-то не мне первому приходила в голову. Но вопрос в том, о чём и как её делать, эту выставку, как с помощью этих работ рассказать вот об этом всём. Мы же не можем стены перенести вместе с работами, пространство…

Вы видите эту условную выставку как рассказ об Арткоммуналке или рассказ о современном искусстве вообще?

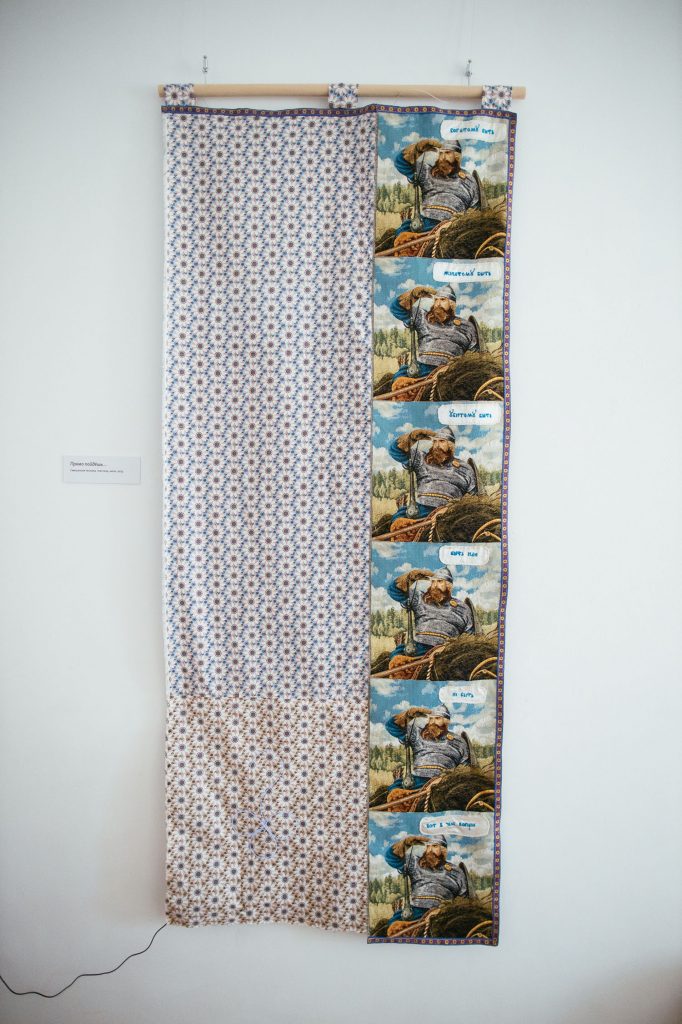

Мне кажется, что с точки зрения генезиса это неотделимо одно от другого. Если мы говорим, что созданное в Арткоммуналке должно оставаться в Арткоммуналке, это немного обесценивает то, что здесь создаётся. Есть вещи, которые работают только в определённых средах: например, алюминий можно варить только в аргоновой среде, то есть вам нужна аргоновая сварка, чтобы сварить алюминий, потому что он иначе окисляется, если вы его будете греть, он просто сгорит. Если Арткоммуналка – это среда, в которой созданы условия для художников, то, может быть, это искусство не живёт вне Арткоммуналки, вне этого контекста и смотрится как-то непонятно? А что нам это искусство может само по себе рассказать? И вот мы его выпускаем в мир и смотрим, что это. Это вопрос очень важный, потому что он глобально связан с договорённостями, которые художники и организаторы заключили в момент создания Арткоммуналки: это можно, это нельзя здесь, и само пространство с определёнными характеристиками тоже задаёт направление…

Но ведь работы не касаются конкретно Арткоммуналки. Например, картина, написанная на берегу Азовского моря, будет совершенно спокойно так же работать в выставочном зале Санкт-Петербурга. Разве нет? Или это особенность современного искусства?

Да, но… Это особенность функционирования институциональных механизмов. Это же не ноль пространства, не просто мастерская в Коломне, куда вы приезжаете и создаёте что-то. Это Арткоммуналка. У неё есть свой заряд, который на вас, как на художника, воздействует всё время, пока вы тут находитесь. Например, здесь есть привидения (не встречался, но очень много слышал об этом!)… То есть здесь ты работаешь из контекста. Современное искусство на то и современное, что оно отталкивается от современности, в контексте сегодняшнего дня происходит. Это довольно тонкий момент в том смысле, что до конца непонятно, насколько можно донести этот контекст. Если мы эти вещи выставляем сами по себе, они пропадут? Или наоборот покажут что-то другое? И что именно они покажут?..

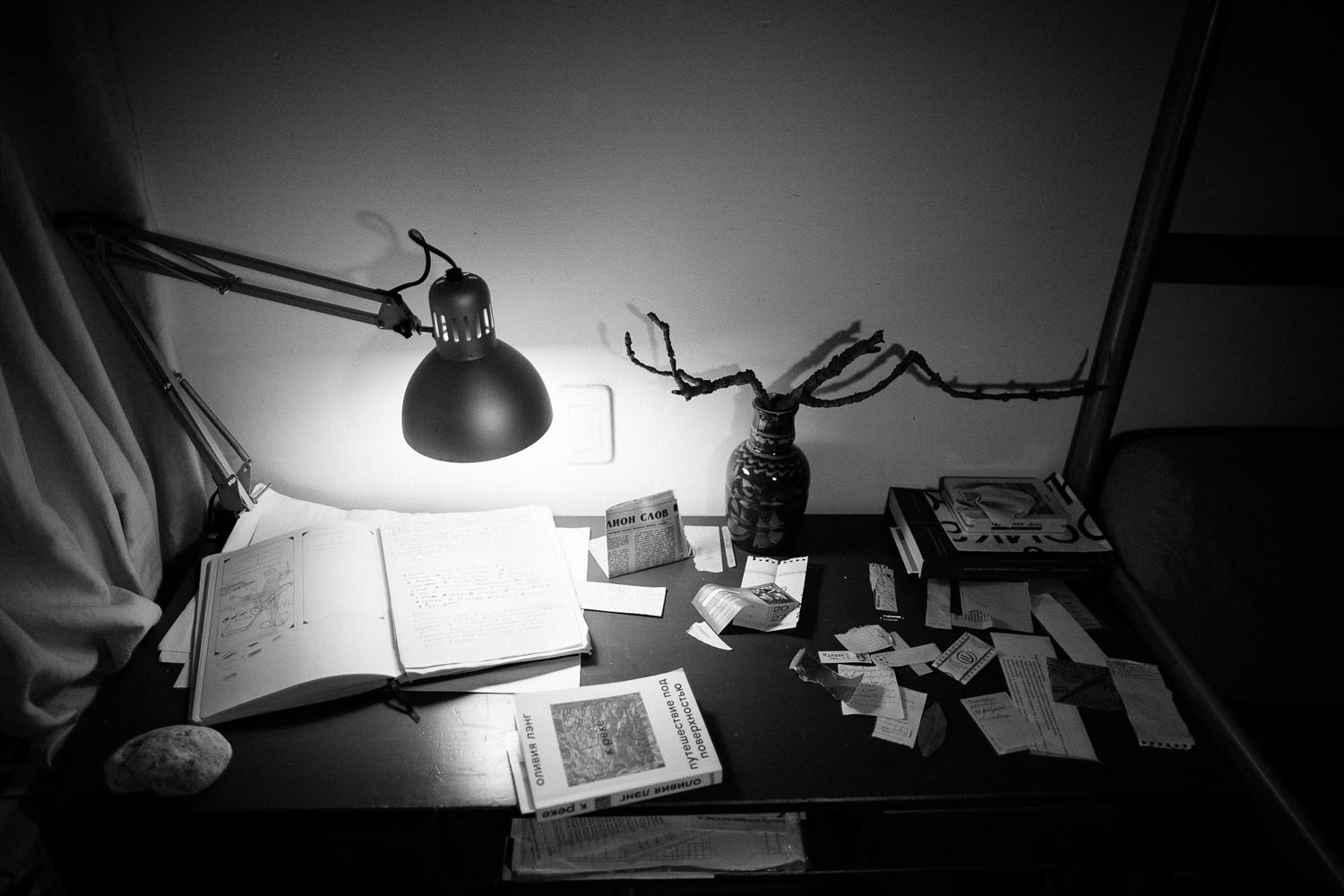

Чтобы это всё соединить, мне нужно начертить некоторую карту, чем я сейчас и занимаюсь, – карту смыслов и значений. Я должен понять, о чём в целом здесь экспозиция. У меня был опыт: мы организовывали прогулку по Арткоммуналке с фокусом на современное искусство. У меня не было специального инструктажа, я рассказывал, как я это вижу – на основе своих исследований, каталогов Арткоммуналки. Катя Ойнас дополняла мой рассказ, и я узнал довольно много вещей, которые невозможно почерпнуть из бумаги или из интернета. Коммунальная часть, которая здесь обычно встречает посетителя, вообще отсутствовала в моём рассказе: я не приглашал никого из экскурсоводов, не просил нас провести по коммуналке, потому что была другая задача. Но всё равно мне пришлось рассказать про собственный свой опыт жития в коммуналке, потому что в 1990-е годы я в коммуналке действительно жил. Это была арт-коммуналка, настоящая, населённая художниками, – на Покровке, в центре Москвы. И очень это было весело! Это про то, как местный контекст влияет на рассказ.

На выходе вашего проекта что получится? Что увидит или услышит зритель? Или прочитает?

Это будет текст.

25 октября у нас будет беседа с коллегой из Суздаля, который подобным пространством, только в деревенском контексте, занимается – коллайдером (выставочный центр «Коллайдер» в Суздале –мультимедиа-платформа на стыке искусства и технологий, где, как в коллайдере, сталкиваются «частицы» – творческие идеи – ред.). Коллайдер довольно недавно создан, поэтому у него свежий опыт. Там пространство завязано на технологии современной художественной репрезентации, там LED экран размером с дом… В общем, есть зал с большим видео и есть зал, где можно традиционные медиа показывать. И они на контрасте смотрятся очень классно, потому что ты можешь повтыкать на живопись, условно современную, а потом пойти и погрузиться в какое-то видео огромное. И это всё находится в деревянном доме XIX века, стоящем посреди Суздаля. Этот контраст вызывает довольно сильные эмоции.

Вы размышляете над чем-то подобным?

Нет, я, наоборот, отталкиваюсь от этого. Есть два примера, как встроить современность в наследие, в историю. Они не похожи, и непохожесть механизмов их работы меня интригует.

Поэтому будет представление проекта какое-то, и будет условно говоря, на бумаге воплощённое исследование.

Его где-то можно будет потом посмотреть, почитать?

Арткоммуналка довольно ответственно относится к тому, чтобы публиковать работы резидентов, поэтому я думаю, что безусловно.

«Ситуация андерграунда снова актуальна»

Вы, как исследователь музеев, глядя на Арткоммуналку, видите её в общем тренде существования и развития современных музеев, она выбивается как-то? Нашли вы здесь что-то новое, интересное?

Я довольно давно знаком с Арткоммуналкой. Эта затея уникальная сама по себе. Надо иметь довольно крепкие нервы для того, чтобы изначально построить сильную ностальгическую тему, а к ней пристроить надстройку интеллектуальную в виде современного искусства и генератора современного искусства.

Это получилось удачное сочетание?

Удачное для кого?

Для того, кто сюда приходит, например.

Не знаю – это каждый для себя определяет.

Музей ведь изначально – для посетителей, даже музей-резиденция. Потому что художники, литераторы – они ведь тоже, в конце концов, для публики, они же не «вещи в себе»?..

Нет, ну почему? Они прежде всего – для себя, это, по-моему, очевидно. А мы их отражённый свет личности в работах видим и прикасаемся к этому прекрасному.

То есть для них не важно, есть ли у них зритель?

Я так не говорю, но это вопрос приоритетов – для кого всё делается. Люди разные, творцы разные.

А как всё-таки публика реагирует? Насколько ей это важно, нужно, интересно?

У публики свои законы восприятия. Ей что покажешь, то она и любит.

Не всегда ведь любит…

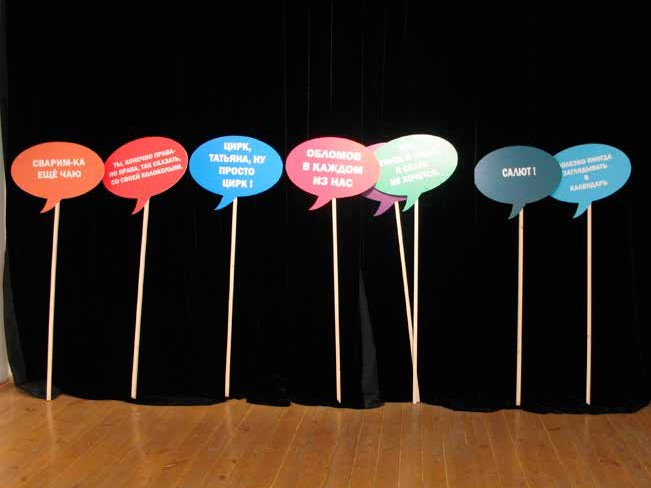

Ну, или не любит… Это довольно сложный и тонкий момент. Мне кажется, что 15 лет назад, когда Арткоммуналка задумывалась, современное искусство было довольно маргинальной частью культуры. Оно развивалось в каких-то отдельных оазисах, где всё было, на самом деле, довольно хорошо, но просто это было узко, практики современного искусства не очень активно выходили и взаимодействовали с широкой публикой. И был тогда тренд на то, что нужно современное искусство всюду засунуть. Но это нормально – расширяющийся тренд, который пытается занять другие территории и на них тоже поработать. Но за прошедшее десятилетие современное искусство стало мейнстримом. Все, кому не лень, уже отметились и финансово, и институционально. Сейчас всё снова немного сжалось или по-другому пересобралось, но суть в том, что ситуация изменилась. С одной стороны, ярмарки, музеи довольно активно работают с современными художниками, с другой стороны, есть цензура, и говорить обо всём, что тебя волнует, современному художнику нельзя. Поэтому ситуация квартирных сборищ, альтернативной культуры, андерграунда снова актуальна. Поэтому искусство в коммуналке или искусство на стенах квартиры или в частном каком-то мире, не подверженном институциональному государственному контролю, – это важно. Поэтому сейчас то, что делается в Арткоммуналке, актуально. Ну и, в принципе, учитывая общую тенденцию того, что мы постепенно движемся обратно, к новому Советскому Союзу, в новом изводе, капиталистическом, – это тоже довольно важно. Важна фиксация на этом опыте, попытка его критически анализировать, которую на самом деле нам задаёт здесь современное искусство, потому что вот это «ой, у моей бабушки была радиола!..» у меня вызывает скорее отторжение: ну, о’кей, и что дальше?

Тёплые воспоминания детства…

Это вопрос про уровень разговора.

Ведь можно говорить на разных уровнях. Можно одну книжку читать детям, подросткам и взрослым – они поймут на разных уровнях. Если книжка хорошая, конечно.

Наверное… Это вопрос о том, что есть механизмы, а есть организмы.

Так же и зритель на абсолютно одинаковом материале поймёт и сделает для себя разные выводы…

Это уже зависит, конечно, от зрителя, на что он направлен, чем он заряжен и так далее. Сейчас-то зритель коломенский вряд ли едет в Арткоммуналку, чтобы о каких-то серьёзных темах размышлять.

Случайные посетители – для них это воспоминания о детстве, о бабушке и так далее. А постоянный круг, который здесь сложился, – как раз для этого, думаю. Потому что, придя сюда вторично, ты уже не будешь умиляться радиоле, которая была у бабушки, значит, ты ищешь здесь что-то другое для себя.

Это уже вопрос музейного программирования – как музей работает, о чём вещает. Мне кажется, надо, чтобы голос современного искусства в музее более ясно звучал. Моя работа отчасти на выявление этого голоса тоже претендует. Современные художники создают миры довольно герметичные в силу определённых обстоятельств, политической ситуации. И конечно, чтобы их высказывания были понятны более широкой аудитории, нужен какой-то переводчик, дополнительный персонаж, который всё поставит на места, создаст картину целостную. Ведь чем глубже проект, тем сложнее его сходу понять. Я об этом довольно много могу размышлять и говорить, но это уже другая тема.

Давайте тогда ещё про голос современности в музее. В каждом музее, на ваш взгляд, он должен быть?

Всё, что мы делаем, имеет отношение к современности всегда. Потому что мы из современности. Как бы мы ни пытались от этого отстраниться. Скажем, музей, созданный в 2025 году, людям будущего больше расскажет о 2025 годе, чем о том, о чём музей собирался рассказать, это очевидно совершенно. Потому что со временем какие-то вещи, которые нам кажутся нормальными или которых мы не замечаем, очень ярко контрастируют с тем, что изменилось впоследствии. Поэтому мы смотрим на экспозицию историческую, сделанную в другое время, и видим совершенно другие вещи, чем хотел сказать художник. Это как писатель Волков или Алексей Толстой – «Буратино» и «Пиноккио», «Волшебник Изумрудного города» и «Волшебник страны Оз» – они, когда писали, не думали, что будет интернет, что мир будет глобальным, что эти персонажи встретятся, что будут сравнивать тексты, и в их произведениях явно есть черты их современности.

А если музей посвящён какому-то историческому лицу. Как в нём будет звучать голос современности, если лицо, например, это жило в XVIII веке? Условно говоря, какой-нибудь коломенский купец. Современность в чём будет в таком музее?

Если я проанализирую экспозицию, я найду.

Вы найдёте – вы специалиста, но найдёт ли её обыкновенный посетитель?

Есть какие-то вещи, которые закладываются на глубинном уровне: контекст, тема, раскрытие. Музей – это довольно сложный организм. Современность проявится, скорее всего, в текстах, в подборе экспонатов, в общем настрое. Современность – это же отдельная задача понять, чем твоё сегодня отличается от вчера, где тебя ещё прижали или какие у тебя появились новые возможности.

«Это про одинаковые клетки, которыми заполняется мир»

Можно ли выделить какую-то общую тенденцию развития музеев в последние одно-два десятилетия? Или это настолько разнообразный процесс, что его нельзя к единому знаменателю привести?

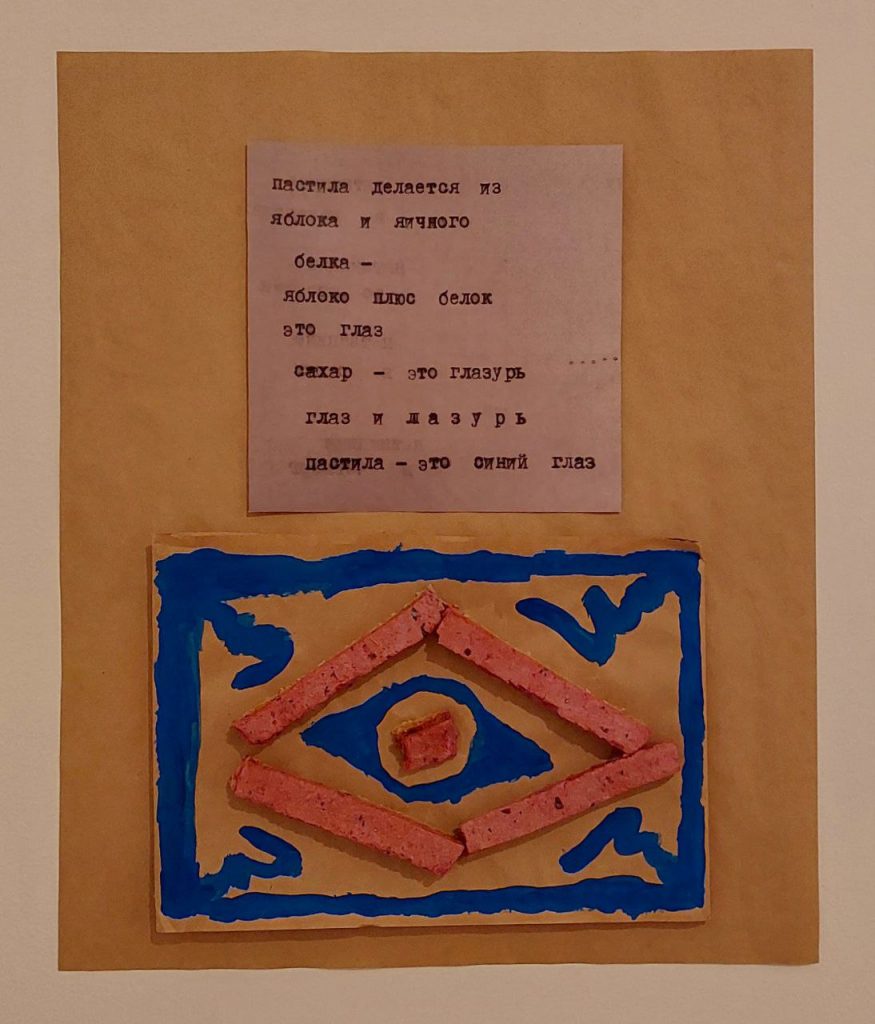

Нельзя. Сейчас довольно много появляется частных инициатив музейных, как я вижу. В Коломне есть тенденция к профанизации музейной тематики. Например, в Коломне есть музей мёда, каких-то трав – это тренд, который задал «Коломенский посад» своей работой…

Вы не одобряете?

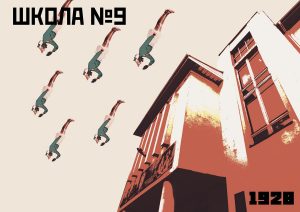

Почему не одобряю? Музей калача и музей пастилы – нормальные с точки зрения музейной, но когда дальше всё в народ спускается, довольно сильно… демузеефицируется – оказывается просто вывеской, чтобы люди шли в музей. Но это вопрос про подражание. Я сегодня с утра читал статью про французского философа, недавнего умершего, который считал, что всё наше общество подвержено миметическим трендам, то есть все пытаются копировать друг друга, копировать успешность. Маркетинг на этом построен, «Фейсбук» (относится к запрещённой в России компании «Мета» – ред.) на этом построен. Питер Тиль, который был учеником этого философа, вложился в «Фейсбук», что самое смешное, Тиль – теневой трамповский идеолог «Тёмного просвещения» (философское и политическое движение, отрицающее идеи либерализма, предлагая авторитарный технологический капитализм – ред.).

Так ли это? Ну, да, похоже… Это всё действительно про копирование, про масштабирование. Бизнес тоже становится успешным, когда он сам себя воспроизводит много раз, когда превращается во франшизу. Это ужасно, потому что это про какие-то одинаковые клетки, которыми заполняется мир.

Мне кажется, это вообще человеку свойственно – кого-то копировать, потому что это проще, чем создавать.

Да, это проще.

Вся подростковая и молодёжная мода на этом построена: хочу быть похожим на…

Да. И тренды в «Тик-Токе», когда надо повторять какие-то идиотские пританцовки… Это тоже, ну это прямо действительно так. Возможно, это и свойство человеческой натуры, но это не значит, что мне это должно нравиться. Моя жизнь уникальна! Я её делаю такой сознательно. Я не хочу никого копировать. И если кто-то меня будет копировать, мне тоже это будет поперёк горла. Все мои ухищрения, жизненные повороты, изменения построены именно на том, чтобы быть уникальным. Как Григорий Саввич Сковорода говорил: «Мир ловил меня, но не поймал». Мне кажется, в этом задача – вовремя свалить.

Получается?

Пока да.

«Гранёный стакан – это история про жизнь и смерть»

Егор, вопрос в сторону: можете рассказать немного про вашу коллекцию?

Я в начале пути. Я коллекционирую гранёные стаканы, но пытаюсь научно подходить к этой работе. Сейчас у меня времени, к сожалению, нет, я очень страдаю от этого, потому что мне надо коллекцию проанализировать. Гранёный стакан – это такая история про жизнь и смерть. Купеческое стекло или дворянское стекло, стекло конца 19 – начала 20 века – это очень широкая тема для России. Заводы, которые здесь были построены, вполне могли по ассортименту закрывать все потребности империи, самые разнообразные, и конкурировать с западными производителями. Не знаю, как по цене. В общем, это отдельная тема, как всё было устроено. А стакан гранёный – он уже не купеческий, это уже рабочая тара.

И один из символов коммуналки.

Вообще советского. Потому что это дешёвая вещь, которая произведена с помощью штамповочной машины. Это специальная технология: выдувается в форму, потом охлаждается, на него ставится штамп и всё. Внутри темы гранённого стакана есть трансформация, потому что сначала всё растёт, естественно, из восстановленных фабрик царских – эти стаканы и по формам немного другие, потому что ещё старая, довольно дорогая, форма для производства использовалась. Есть стаканы фабрики «Красный гигант», например, которая ещё до революции существовала, а в советское время только клеймо поменялось, и даже стекольная масса использовалась ещё дореволюционная. Это довольно интересно всё. Это точка соприкосновения эпох. Идёт индустриализация, и стакан – это атрибут идеального пролетарского быта, потому что больше ничего нет.

Он ещё надёжный, наверное, поэтому...

Вообще ненадёжный! Я читал тексты о том, как молодёжь 1930-х годов лила кипяток в стаканы, и у кого треснет – тот счастливчик. Вот так! Современные стаканы уже более жёсткие и крепкие – изменилась технология.

А почему такой выбор объекта коллекции?

Не знаю. Потому что это абсолютно бытовая вещь. Стакан как форма мне нравится, наверное. Ну, тупой, как стакан!.. Не знаю… Суть заключается в том, что у тебя есть стаканы, они практически одинаковой формы, различаются только клеймом. Выбор неочевидный совершенно…

«Практика создания прекрасного»

Ну, и наши последние вопросы. Должно ли искусство быть социальным?

Мне кажется, искусство – это социальная практика в принципе, потому что оно подразумевает публику, а публика – это общество. Искусство не может не быть социальным. А что по этому поводу думает художник – это уже его проблемы. Или проблемы искусствоведов. Дальше вопрос в том, насколько художнику тема социальности интересна, насколько он к ней готов, насколько она является для него инструментом. Это уже индивидуально, мне кажется.

А что для вас вообще искусство? Что оно значит для вас? И что вообще можно считать искусством?

Определить искусство… Мне кажется, что искусство – это практика. И довольно важный момент: это практика, которой могут заниматься все. Возможно, это довольно тупое определение, но это практика создания прекрасного. Или не прекрасного, но какого-то отличного, практика создания.

У меня был опыт работы с детьми с особенностями и с опытом сиротства одновременно – прямо такое «два в одном». И когда мы ехали к ним с приятелем, мы думали, что дети с особенностями больше наша аудитория. А директриса школы говорит: «Чуваки, нет. С этими ребятами занимаются все. Ваша аудитория – парни с опытом сиротства». Это дети, которые в пятнадцать выглядят на тринадцать, у которых за плечами просто жуткие истории жизни, и поэтому они суперосторожны. В общем, сложная аудитория, тяжёлая. Мы раз в неделю устраивали для них мастер-классы – делали проект музейный, который назывался «Мой музей настоящего». И каждый в итоге сделал музей чего-то, чего он хотел. Два месяца такой работы, довольно мощной, с непростой аудиторией – и в итоге, мне кажется, заметны стали какие-то изменения в этих детях. В это сложно поверить, но это так.

Я думаю, что если бы практика искусства не была бы апроприирована всякими коммерческими структурами, типа аукционных домов, это было бы общедоступным занятием для всех. Оно и есть вроде общедоступное, но есть какой-то порог входа, с одной стороны, а с другой стороны, дурацкое искусствоведение, которое рассекает искусство на профессиональное и непрофессиональное… В общем, если бы в искусстве не было глобального механизма делания денег, и люди бы занимались им больше, осмысленнее, то мир был бы намного лучше, мне кажется. Потому что искусство включает творчество, какие-то механизмы в мозгу, которые по-другому заставляют твой мозг работать, и это здорово. Он развивается, и можно прийти к каким-то собственным результатам. Поэтому для меня искусство – это механизм самопознания, по большому счёту: когда ты открываешь какие-то вещи, а потом в тебе тоже что-то открывается…