Образовательная резиденция

Сентябрь-октябрь 2023

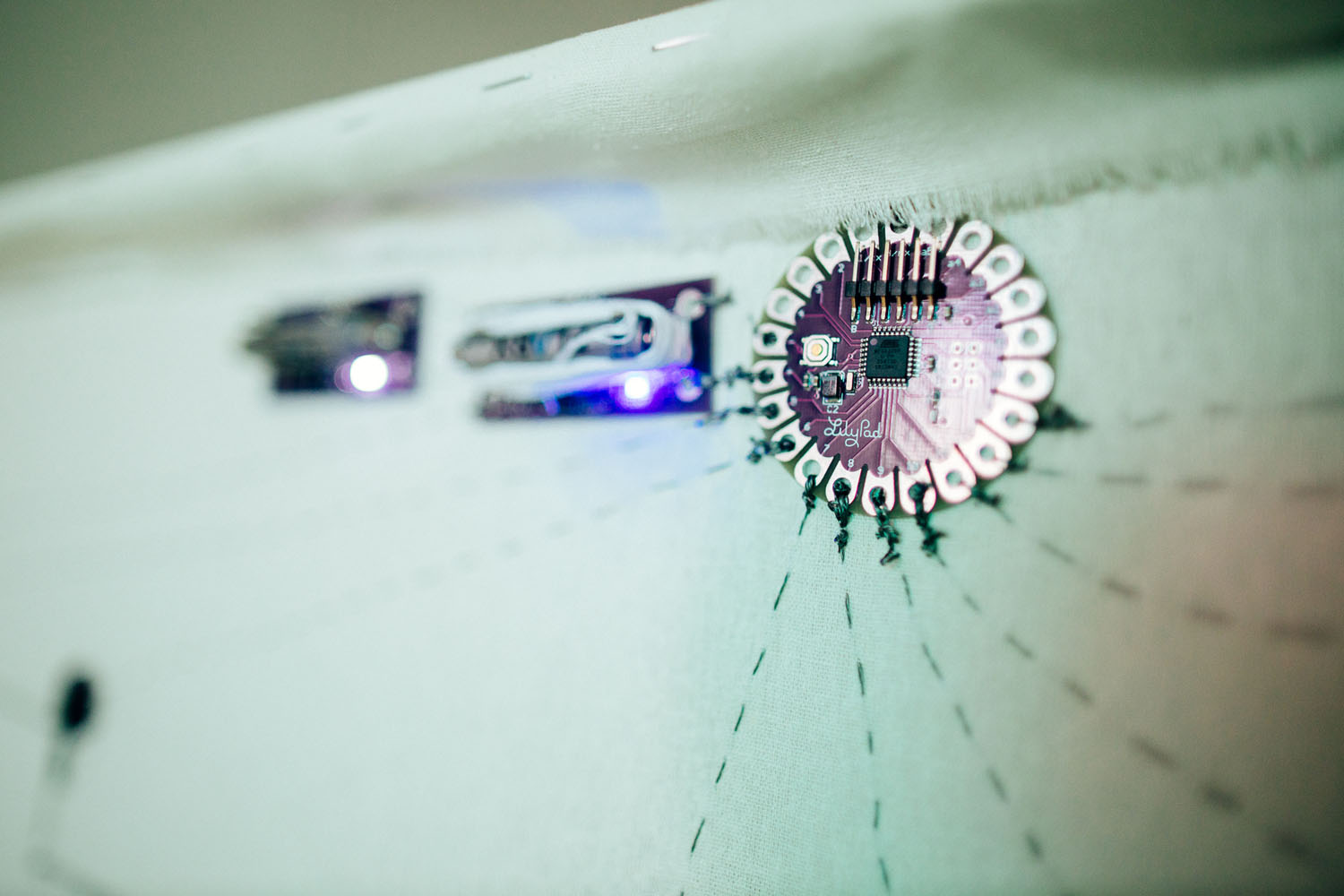

Проект Эстампная прогулка является первым образовательным проектом в резиденции Арткоммуналка. С 2019 года в Московской области действует проект Доступный эстамп, который был создан в нашей мастерской как новое направление в печатной графике, вход в которую становится более доступным благодаря использованию современных промышленных материалов и пластиков как основы для создания печатных форм. Эстампные техники теперь может освоить любой желающий, это доступно как для художников, работающих в других медиумах, так и для интересующихся жителей, а также детей – с использованием современных материалов нет надобности в долгом и сложном гравировании печатных форм, использовании специальных инструментов, к которым ещё нужно приноравливаться. Мы сделали изучение техник печатной графики доступным для всех.

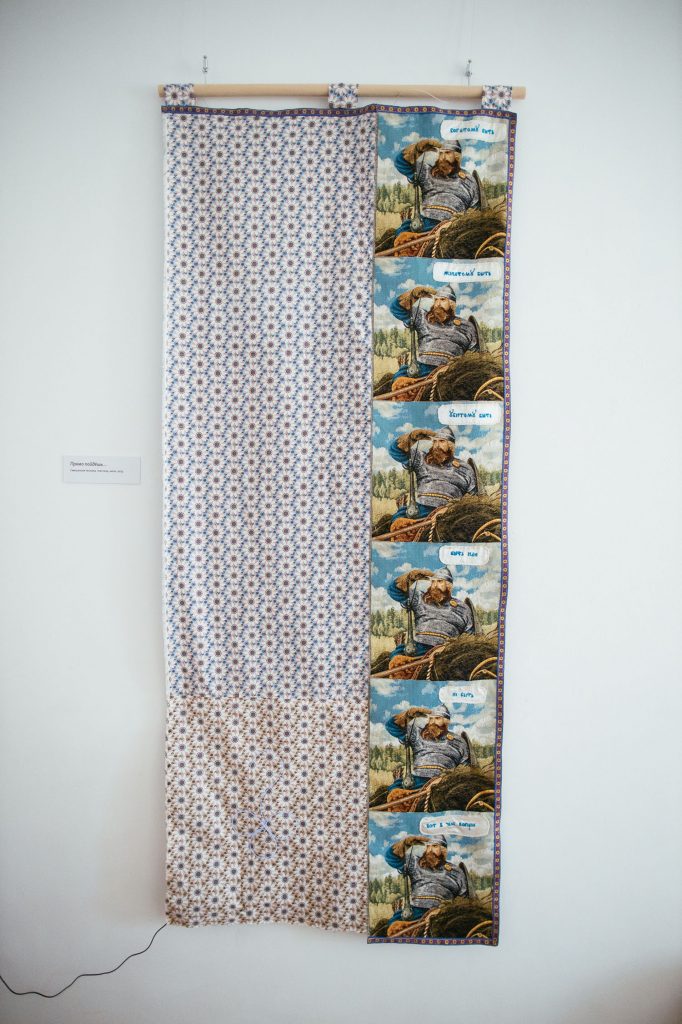

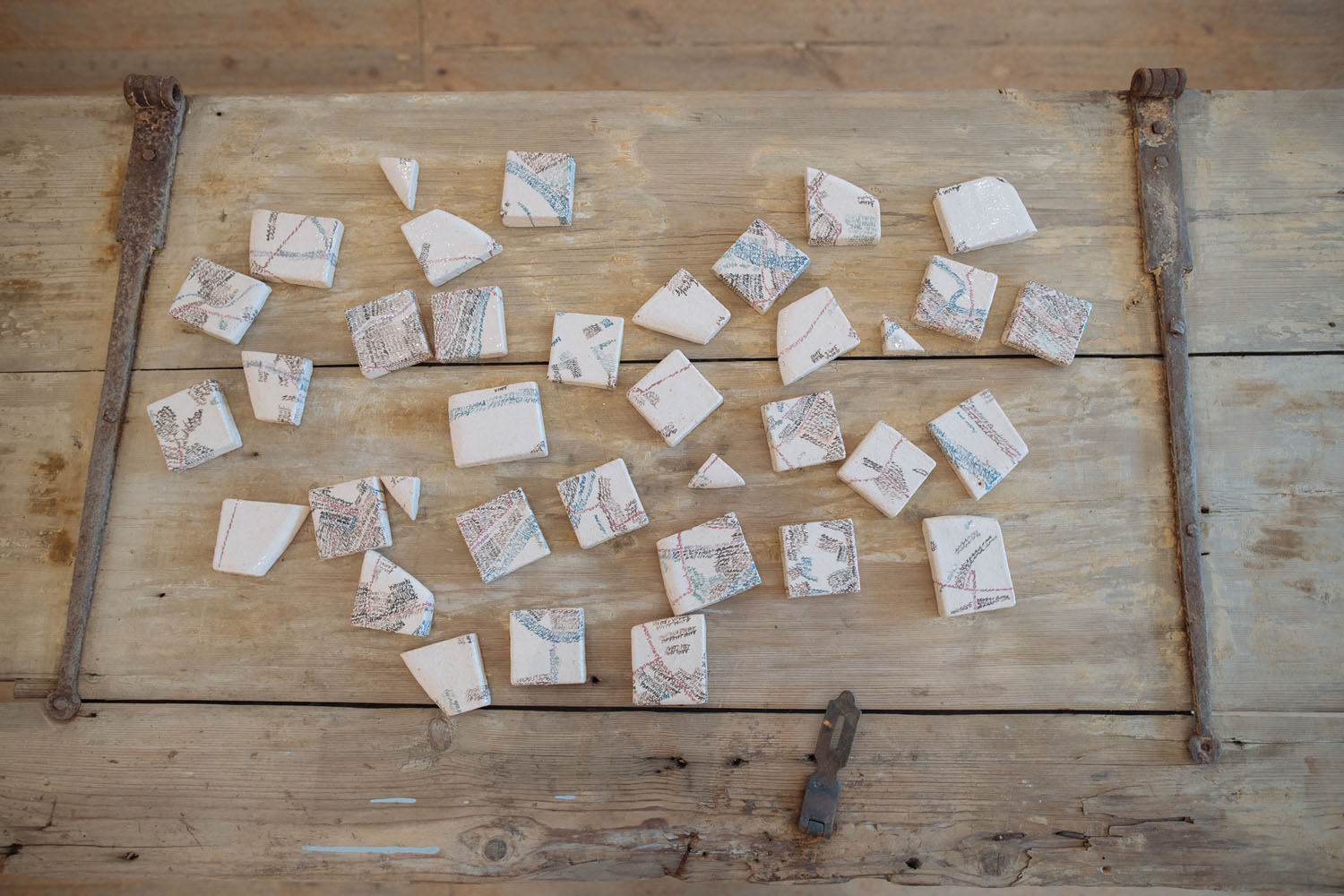

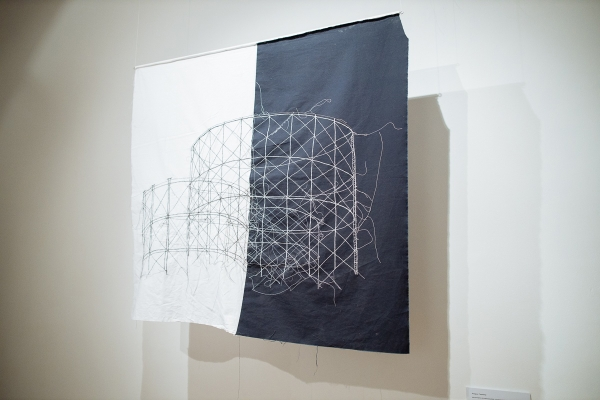

Каждая техника обладает своими характерными графическими особенностями. Где-то преобладает более контрастная, графическая составляющая, где-то штрих, в монотипии – и акварельность, и силуэтность. Здесь можно выбирать в зависимости от задачи автора и эскиза подходящую технику. С основными тремя направлениями печатной графики – высокая, глубокая и плоская печать – и познакомились участники во время нашей резиденции в Коломне. Прогулка является и в прямом смысле прогулкой по городу, поиску смыслов и настроений города, нахождению и фиксированию объектов и деталей городской среды, истории местных жителей. Фиксирование может быть любым – воспоминание, рисунок, фотография, найденный объект, запомнившееся настроение или образ. Во втором смысле – это прогулка по основным направлениям техник печатной графики, которые участники изучили во время резиденции. Мы использовали три разных по характеру техники, чтобы полностью покрыть возможности самовыражения автора через печатную графику и перенести их на графические листы.

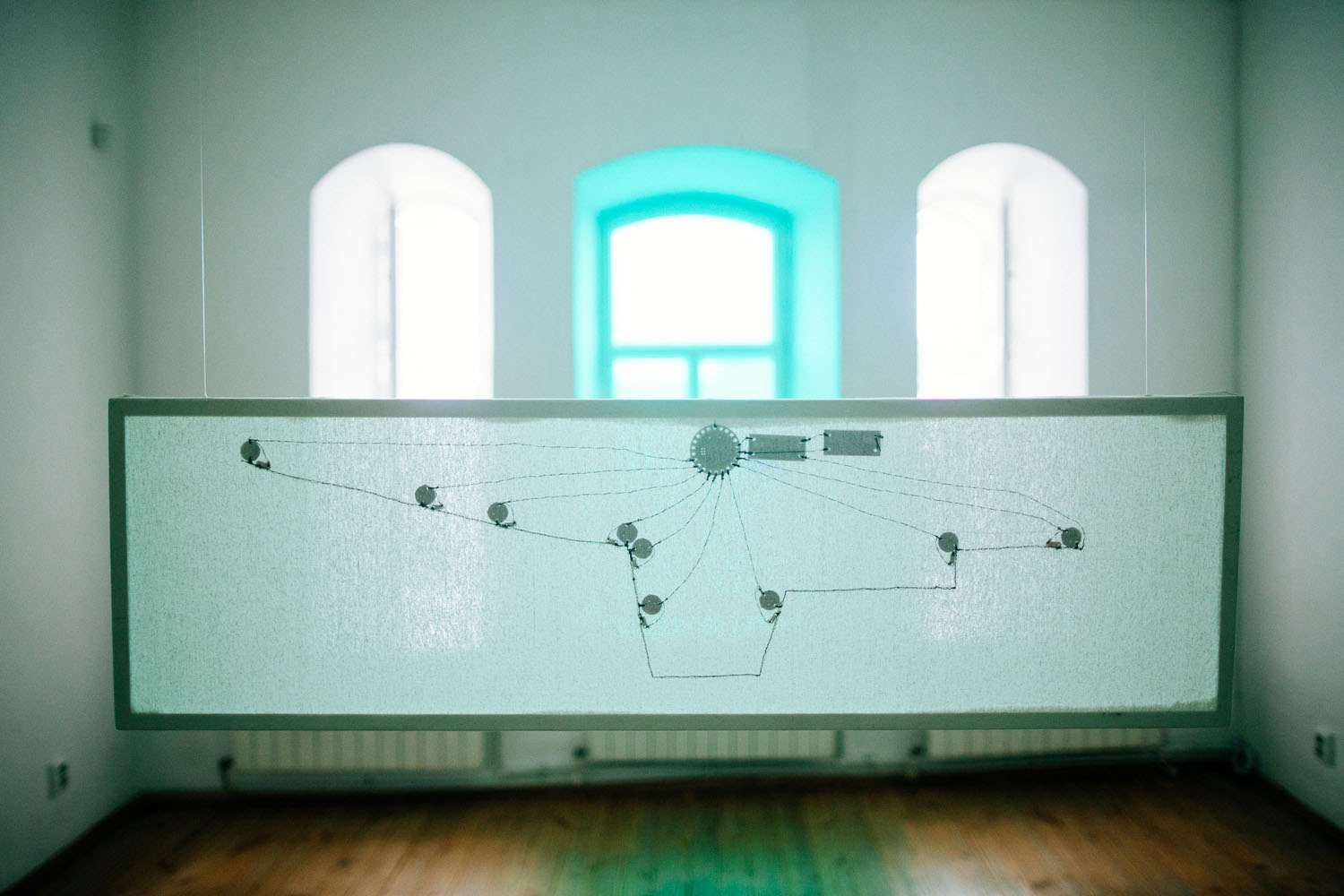

Экспозиция финальной выставки резиденции в данном проекте начинает существовать непосредственно во время работы. Во время печати тиражей и при полном погружении авторов в работу случается магия: печатать люди готовы бесконечно, время пролетает незаметно, оттиски множатся, и их просто некуда складывать для просушки!

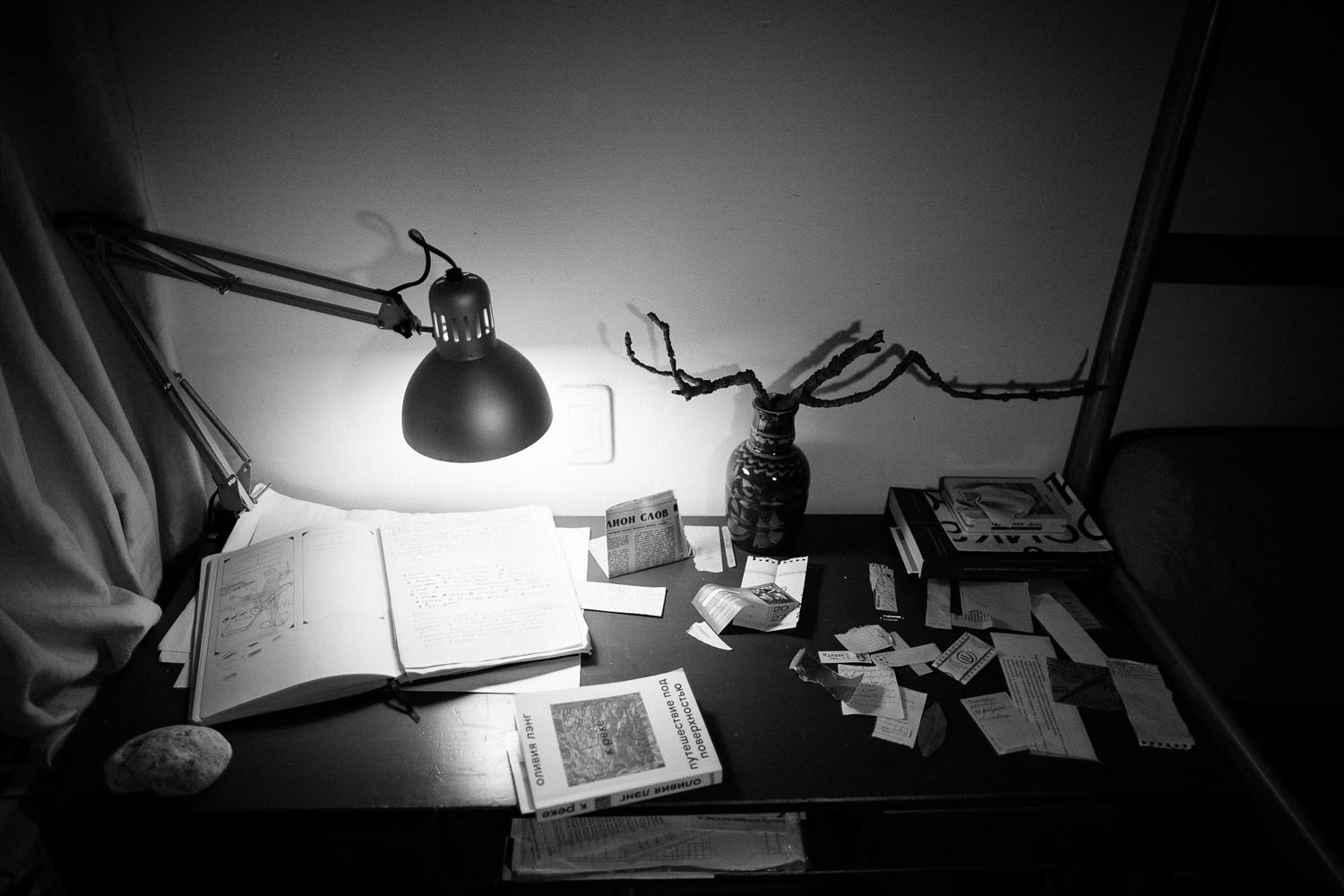

Видеть оттиски на рабочем столе и на стене – очень разные вещи, поэтому после создания работы я всегда считаю важным несколько вещей, и две из них – дать настояться оттиску и увидеть его в пространстве, в интерьере, в экспозиции или на стене.

Первое очень важно для любой художественной работы. Работа сразу после создания может либо понравиться, либо вызвать небольшие сомнения у автора. И здесь обязательно нужно её отложить и посмотреть и через день, и через неделю, и через месяц. Постепенно можно увидеть, что работа либо укрепляется и становится хорошей и любимой, либо теряется и в конечном счёте может быть уничтожена или убрана на дальнюю полку. Ну а увидеть свою работу на стене важно потому, что она начинает взаимодействовать с окружением, окружающими другими работами, становиться серией или самостоятельной работой в раме, смотреться в другом масштабе по отношению к пространству.

Во время проекта я увидел искренность и переживания местных жителей, которые тянулись рассказать свои истории и воспоминания, перенести их на лист, познакомившись с техникой. Не боялись рисовать, даже если не умели. Приносили фотографии, рисунки, ткани; работали дома, когда в мастерской был выходной. И я считаю важным сохранить фиксацию этих моментов в виде выставки и листов, которые останутся и у самих авторов, и у Арткоммуналки.

Александр Лаптев

Об авторе:

Художник, печатник. Руководитель эстампной мастерской Printnonstop; проекта печатной графики вне рам и размеров Printwalls; организации продвижения печатной графики «Доступный эстамп».

Член Союза художников России и Московского союза художников (секция эстампа). Живет и работает в г. Реутов Московской обл.

образование

2013–2019 Московский государственный университет печати им. И. Федорова

2011–2013 Частные мастерские системы ВХУТЕМАСа (преподаватели В. Шишков, В. Киреев)

2008–2012 Художественная мастерская «Небо», Реутов (преподаватели А. Колосов, С. Некрасов)

выставки

Персональная выставка «Printwalls. Вне рам». Москва, галерея «На Песчаной», 2022

Персональная выставка «Осторожно, много букв». Медиацентр «Выход», Петрозаводск, 2022

Художественная резиденция в Тарту, Эстония. Музей TYPA. Выставка резидентов

- Проект «Много букв»

Выставка «Эстамп. Под давлением» Москва, галерея «На Песчаной», 2022 (куратор и участник)

Ярославская биеннале современного искусства. Ярославль, 2022

Казанская биеннале печатной графики, 2021

Международная биеннале печатной графики. Ереван, Армения, 2021

«Доступный эстамп. 2», 2020 (куратор и участник)

«Мосграф», галерея Промграфика, Москва, 2019

«Дни литографии». Мюнхен, Германия, 2018

«Доступный эстамп», 2018 (куратор и участник)

«Осторожно, цветы», галерея «Чертаново», 2018 (куратор и участник)

«Осторожно, лето», МВЦ Реутов, 2018 (куратор и участник)

«Выставка секции эстампа МСХ. 2018-2022, Москва

«Образ и книга», МСХ, Москва, 2019