Собственно, даже не на экскурсию – на прогулку-бродилку в компании с коренным коломенцем, азартным путешественником, блогером и актёром.

Что будем искать?

Необычные местечки, выпадающие из классического туристического маршрута. Те, что связаны со съёмками фильмов. Кинобиография Коломны богатейшая, но мы придирчиво выберем самое лучшее, что снималось на её старых улочках:

«Завещание Сталина» (реж. М. Туманишвили), «Француз» (реж. А. Смирнов), «Мачеха» (реж. О. Бондарёв), «Ветер» (реж. В. Наумов, А. Алов), «Честный, умный, неженатый» (реж. А. Коренев), «Дамы приглашают кавалеров» (реж. И. Киасашвили)…

Но, прогуливаясь неспешно, мы побеседуем не только о съёмках фильмов, но и обо всём, что связано в нашем городе с кино, в том числе – о той поре, когда киногерои входят в твою жизнь наравне с закадычными друзьями, когда приключения на экране переживаешь с таким азартом, словно сам в них участвуешь, – о детстве в старинном городе.

Вы узнаете, где стоит самый толстый тополь Коломны. Как связаны гауптвахта, детский сад «Малинка» и фильм «Шведская спичка» (реж. К. Юдин). Как с помощью зарубежного фильма, идущего в канувшем ныне в Лету кинотеатре «Восток», оставить зоопарк в городе на неделю. Кого и за что в Коломне прозвали «101-м сенатором». Где «росла» предшественница попкорна, без которого нынче не обходится ни один киносеанс. Как фильмы превратились в фейерверк и для чего можно использовать в детстве величественные Пятницкие ворота Коломенского кремля. А ещё – где впервые прозвучала прекрасная «Песня о родном крае» (муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенёва) с таким памятным припевом «Где ты появился на свет» и послушаем её – на том самом месте…

Да, так почему же «Кино и домино»? А разве вы ещё не догадались?..

Ждём вас на нашей экскурсии-бродилке! Откроем все тайны детства, посвятим во все киносекреты.

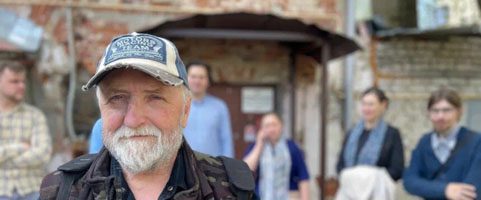

Ваш гид: Игорь Радищев.

Запись на экскурсию-бродилку «Кино и домино»:

Суббота, 16.00

Воскресенье, 12.00

По запросу в любой другой день и время!

Отправная точка – музей-резиденция «Арткоммуналка»:

Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 205 (вход со двора).

Продолжительность: 1,5 часа.

Рекомендуемый возраст: 12+.

Стоимость экскурсии:

От 1 до 5 человек (индивидуально) – 2000 рублей.

От 6 человек (сборная группа) – 400 рублей/гость.